環境省は、地球温暖化が進行した世界で過去の台風と同様の台風が襲来した場合の影響について評価した結果を、去る7月21日、公表した。2019(令和元)年東日本台風(台風第19号)と2018(平成30)年台風第21号を対象に、スーパーコンピュータを用いたシミュレーションを実施し、降水量や河川流量、風速や高潮などの変化を分析した……

もしも着ている服に火がついたら? 海で泳いでいる時に流されたら? 川遊びで気を付けたい場所は? 自然災害やアウトドア・レジャーでの不測の事態、そして日常のピンチを乗り越えるための「サバイバル・テクニック」をわかりやすく解説した防災事典……

防災士研修センターは「防災士制度」発足以来、全国各地で年間80回以上の研修を実施し、自治体や企業。個人でご参加された多くの受講生から高い評価と信頼を頂いております。防災士研修受講修了者のうち、約半数の方が当センターの研修を受講されています……

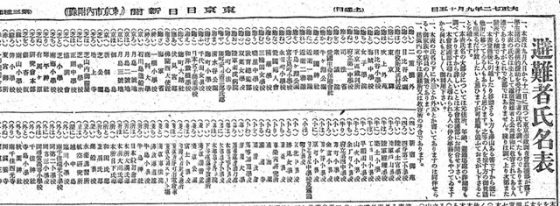

本年は関東大震災から100年の年で、発災日である9月1日周辺は言うに及ばず、1年を通じて防災啓発イベントが盛りだくさんだ。そこで本紙が今号で試みるのは、やや異色の切り口――発災当時の著名人(文人、知識人、有名人、政治家など)による記録に残る「揺れ体験記」の数例だ。現代、私たちは地震防災科学の成果で、起震車で関東大震災(大正関東地震)の揺れそのものを“疑似体験”できるのだが、当時の著名人による大震災の分析・評価・論考とはひと味異なり、地震という圧倒的な自然の不条理に遭遇した生身の人間の恐怖体験を取り上げようというものである……

東京都の東側には、海抜ゼロメートルの低地帯が広がり、大雨などにより甚大な水害が発生するおそれがある。都では、江東5区(墨田区、江東区、足立区、葛飾区、江戸川区)と連携し、もっとも被害が大きい場合を想定して、一世帯ごとの浸水の深さや浸水の継続時間、また、どのような避難行動をとればよいかなどを記載した「我が家の水害リスク診断書」を配布することとし、去る7月21日に公表した。全国初の取組み……

文部科学省は去る7月26日、避難所となる全国の公立学校施設の防災機能に関する調査の結果を公表した。避難所に指定されている公立学校2万9000校あまりを対象に、生命確保期(避難直後から数日程度)における避難所に必要な防災機能の保有状況を把握することが目的で、2022年12月時点での調査としている……

夏休みの防災学習・防災自由研究のイベント例を集めてみた。さらにイベントを探そうという向きは、本紙提携紙《Bosai Plus》「防災イベント2カ月カレンダー」など、下記サイトも参考に……

関東大震災100年の本年の夏休み、その発災日がわが国の「防災の日」となった9月1日を前に、近刊・2冊の関東大震災関連本を紹介する。それぞれ大震災について、異なる視点からの興味深い分析と教訓が得られるに違いない――

本年は、1923年9月1日に発生した関東大震災から100年を迎える節目の年。関東大震災でなにが起こったのかを振り返り、切迫する首都直下地震等の巨大地震に対して、行政、民間企業、市民等が連携した今後のまちづくりやインフラ整備をいかにしていくべきかを考えるシンポジウムと、関東大震災の歴史や最新の防災技術を学べる特別企画展が開催される……

気象庁は去る7月10日、エルニーニョ監視速報(No.370/2023年6月の実況と2023年7月〜2024年1月の見通し)を発表、「春からエルニーニョ現象が続いているとみられ、今後、秋にかけてエルニーニョ現象が続く可能性が高い(90%)」とした。報道ではさらに規模の大きな「スーパーエルニーニョ」になる恐れもあるとされている。世界的に異常気象をもたらすとされる「エルニーニョ現象」とはなにか……

わが国で近年、大規模な災害や身近な地域での“通常災害”が相次ぐ。こうした状況に対応するため国土交通省では、“その総力を挙げて”、抜本的かつ総合的な防災・減災対策の確立をめざしている。その取組みが「総力戦で挑む防災・減災プロジェクト」だ――

東京都は、首都直下地震が発生した場合に被害を最小限に抑えるための対策をまとめた「東京都地域防災計画(震災編)」で、想定死者数を約3000人以下、全壊住宅数を約10万棟以下にすることをめざし、感震ブレーカー設置率を25%に、旧耐震基準住宅解消率を100%などの施策を進める。また、「東京都LCP住宅」の名称を、『東京とどまるマンション』に変更、”在宅避難”対策の拡充を図る……

-560x391.jpg)

と自然災害」より-560x252.jpg)

、平年偏差図(下)(気象庁資料より)-560x184.jpg)