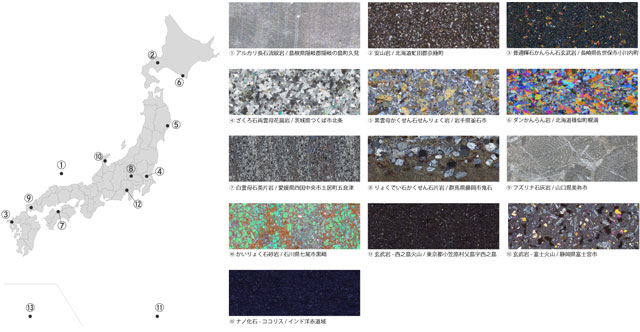

毎年5月10日は「地質の日」。“地質”とは、私たちが暮らす地面の下の地層や岩石などの性質や状態のことを言う。これを調査し、解析した地質図などは、地質情報として防災、インフラ整備など様々な用途で活用される。「地質の日」は、1876(明治9)年5月10日に、日本で初めて広域的な地質図として「日本蝦夷地質要略之図」が……

防災教育、啓発

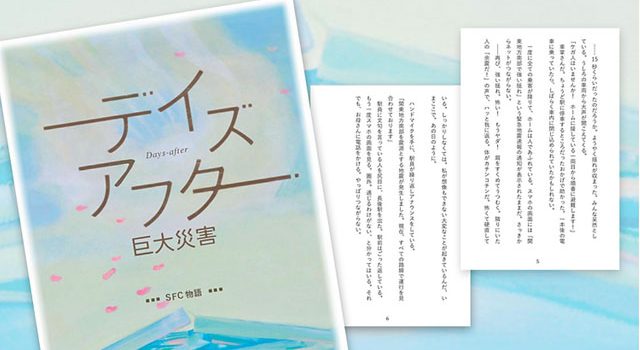

自然災害をテーマとする小説は、基本的にはエンタテインメントとして刊行されることが多いが、なかにはエンタテインメントとしての第一級のクオリティを保ちながら、想像力をバネに科学を跳び越え、災害の不条理性を暴く優れたものもある。その想像力は同時に……

一般社団法人日本医療福祉建築協会(JIHa)が先ごろ、『介護施設の防災・減災ガイド』を作成し、ホームページ上で公開した(ダウンロード可)。これは介護施設などで働く人たちが知っていてほしい知識を厳選して掲載したガイドで、近年の自然災害で被災した介護施設の調査や施設職員へのインタビューにもとづいて、具体的な防災・減災対策をわかりやすく示している……

東京都は昨年(2022年)5月、「首都直下地震等による東京の被害想定」(下記リンク)を10年ぶりに見直し公開した。これを踏まえて都は去る3月24日、同「東京の被害想定」を視覚的に表示する「東京都被害想定デジタルマップ」および「東京マイ・被害想定」を作成、公開した。首都直下地震発生時の被害や、発災後に起き得る状況について、都民が“わがこと”として実感できる情報内容となっているので、ぜひ各サイトを試してみよう……

新潟県主催、新潟県防災関連商品等プロモーション「にいがた防災ステーション」の一環として、株式会社ネルニード(NELNIDO/新潟県三条市)は、防災知識をパッケージに印刷したお米「RICE SAVER〜『もしも』を生き抜く、コメ知識。〜」の販売を3月から開始している。東日本大震災から12年目となる今年、過去の震災体験から得た防災知識を全国に伝えようというのが趣旨……

印刷・デジタルのコンテンツを主軸に企業・団体の事業課題に寄り添う株式会社野毛印刷社(横浜市)が、横浜橋通商店街、横浜市消防局南消防署と協力して取り組む『防災てらこや』が、「第27回防災まちづくり大賞」の「日本防火・防災協会長賞」を受賞した……

寺田寅彦(1878年〜1935年)は、わが国有数の物理学者、地震学者、そして夏目漱石とも接点を持つ随筆家として明治中期から昭和初期を生きた人物である。とくに災害・防災について、いまで言う“アウトリーチ(” 研究成果の社会実装化活動)の先駆者として知られる……

5年ほど前、NTT東日本による調査結果(2017年12月)から、公衆電話を使った経験のない小学生が8割を超えることが明らかになり、社会的な話題となった。公衆電話は、停電や災害などの緊急時に重要な通信手段となるが、携帯電話やスマートフォンの普及により、利用機会や設置台数は減少傾向にある……

ペット保険シェアで知られるアニコム損害保険株式会社が、2022年12月、ペット防災専門の情報サイト『どうぶつ防災図鑑』をオープンしている。

災害時にもっとも守らなくてはならないのは、命。それは人もペットも同じで、万が一のときに「ペットを置いて自分だけ避難はできない」と飼い主とペットどちらも被害にあってしまう、あるいは泣く泣くペットを置いていく…そうした事態を少しでも減らしたいもの……

法律関連出版物、各種データベースを提供する第一法規株式会社(東京都港区)が、『公民館における災害対策ハンドブック 第3版』を昨年12月23日に発刊した。公民館に求められる平時の防災対策だけでなく、災害対策に備えて事前に準備すべき事項、避難所運営等の対応について、場面ごとにポイントをわかりやすく解説した1冊……

本年2023年は、首都圏に甚大な被害をもたらした1923年関東大震災から100年にあたる。本紙は直近記事で「関東大震災から100年」を特集した(2023年1月4日付け~)。過去の大災害から学び、地震・津波を含む大規模複合・都市災害の様相を呈した関東大震災の再来に想像力をもって備えるために、本年は通年で各種啓発イベントが行われることになる……

「武庫女×鳴尾連合自治会 第4回 防災勉強会」(主催=武庫川女子大学 教育研究社会連携推進室)が去る12月10日、武庫川女子大学中央キャンパス(兵庫県西宮市)で開催された。今回が4回目の防災勉強会で、一般参加者などを含め約55人が参加した。東日本大震災被災地の支援・復興に関わる人たちの活動を通して、これからの地域防災について考えていくことが開催趣旨……

.jpg)