国土交通省は去る11月24日、「2021年 濱口梧陵国際賞(国土交通大臣賞)」受賞者を決定し、発表した。受賞者は国外から1名・1団体、国内から1名が受賞した。

濱口梧陵国際賞は、わが国の「津波防災の日」となった11月5日が、2015年の国連総会において「世界津波の日」として制定されたことを受け、津波・高潮などに対する防災・減災に関して顕著な功績をあげた国内外の個人または団体を表彰する趣旨で2016年に創設されている……

防災教育、啓発

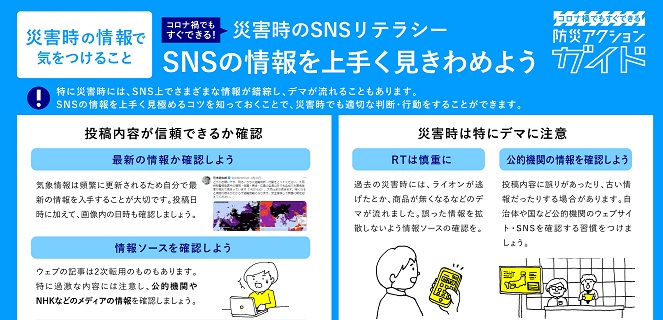

TBWA HAKUHODO(東京都港区)とFUKKO DESIGN(東京都渋谷区)は、災害が多発するなかで気象や気候、防災に関する情報を正しく得るために『コロナ禍でもすぐできる! 気象庁Webサイトの使い方』、『コロナ禍でもすぐできる! 災害時のSNSリテラシー』を発表した。

両社は、これまでに『防災アクションガイド』として、「大雨&台風」、「熱中症」、「天気の急変」、「冬の荒天」、「地震&津波」、「女性向け防災」などのテーマで自然災害のための対策集をまとめている……

高知県四万十市は、高知県の西南部に位置し、周囲には四万十川があり南東部は太平洋に面していて、自然公園が多くあり、観光的な資源に恵まれた自然豊かな地域。そんな住みやすい環境の四万十市でも、少子高齢化の波がじわりと押し寄せていることから、市としても、子育て支援や介護支援など福祉行政にも取り組んでいて、市主催のカップリングパーティ(婚活パーティ)も積極的に行われている……

損害保険ジャパン株式会社(以下、「損保ジャパン」)が、都道府県が作成している防災啓発動画等を紹介するコンテンツの提供を始めている。紹介される啓発動画は、損保ジャパンと防災協定を結ぶ都道府県が作成したものが対象で、同種の取組みは業界で初めてだという。

動画公開は同社が運営する会員制のウェブサイト「SOMPO Park」で実施、一般公開している……

認定NPO法人ピースウィンズ・ジャパン(代表理事:大西健丞、広島県神石高原町)が運営する空飛ぶ捜索医療団”ARROWS”が、災害医療の基礎や災害時の備えなどを解説するオンライン講座を開始している。同講座は、「体にフィットする魔法のビーズソファYogibo(ヨギボー)」の日本総代理店・株式会社ウェブシャークが提供する「TANZAQ」プロジェクトがスポンサー……

「福祉にであう、福祉とまじわる」をテーマに、障がいのある人もない人も一緒に楽しむフェス「ミーツ・ザ・福祉」(主催=兵庫県尼崎市、企画運営=ミーツ・ザ・福祉実行委員会、事務局=NPO法人月と風と)の「バリア探しゲーム Vol.1」が去る10月2日、尼崎市立小田南生涯学習プラザ(兵庫県尼崎市)で開催され、学生、子ども、一般などを含む約30人が参加した。

「バリア探しゲーム Vol.1」は、2人1組のチームに分かれて、車イス・見えない・聞こえないのいずれかの体験をしながらまちを巡り、さまざまなミッションをクリアしていく新感覚のゲームだ……

「タイムライン(防災行動計画)」とは、台風や大雨の水害などで想定される災害に対し、事前に防災関係機関が連携して状況を予め想定・共有したうえで、「いつ」、「誰が」、「なにをするか」を明確化し、防災行動とその実施主体を時系列で整理した計画だ。2012年に米国ニューヨーク市を襲ったハリケーン・サンディの際、被災した自治体が住民避難対策で「タイムライン」を適用して被害を最小限にとどめたことから注目され、日本でも2016年に国土交通省が指針をまとめ、普及が進んでいる……

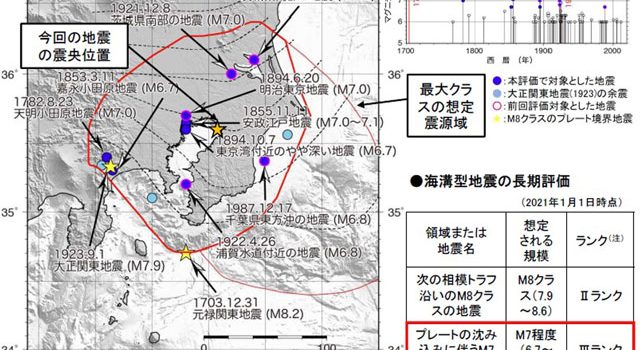

10月7日22時41分、千葉県北西部・深さ75kmを震源とするマグニチュード(M)5.9(暫定値)の地震が発生した。気象庁によると、最大震度5強を埼玉県川口市・宮代町、東京都足立区の3つの市区町村で観測したほか、東北地方から近畿地方にかけて震度5弱~1を観測した。津波はなし。

長周期地震動については、千葉県北西部、東京都23区で長周期地震動階級2を観測。これらの地域の高層ビル高層階等では、物につかまらないと歩くことがむずかしい、棚にある食器類、書棚の本が落ちることがあるなどの大きな揺れになった可能性がある。また、緊急地震速報(警報)が、この地震の地震波検知から3.7秒後の22時41分38.5秒に発表されている……

一般社団法人令和防災研究所(所長:青山 佾(やすし)・明治大学名誉教授)による第3回シンポジウム「これからの地域防災の知恵~『温故創新』」が去る9月23日、リアル会場(申込み先着50名限定)を御茶ノ水ソラシティとして、またYouTubeオンライン・ライブ配信により開催された。同シンポジウム開催趣旨は、「気候変動による激甚化、頻発化する水害、切迫する巨大地震に対し『温故創新』の発想が必要な時代」とし、「都市が自然の外力に対して劣勢になる時代が到来しつつある」ことから、ここで「いまいちど先人が培った知恵を発掘し、『温故』として学び直すことが重要」としている……

元NHK解説委員で中央防災会議専門調査会座長・委員などを歴任、市民の防災啓発や防災士育成・指導で知られる伊藤和明氏による最新書下ろし『平成の地震・火山災害』(近代消防新書、定価・税共990円)がこのほど刊行された。

同書冒頭「はじめに」で「元号が『平成』に変わったのは、1989年の1月、それから約30年続いてきた平成の時代も、さまざまな自然災害が日本列島を席巻……

経済産業省は、9月1日「防災の日」を機に、台風などに伴う停電の際に役立つ携帯発電機やカセットこんろ、モバイルバッテリーなどの防災用品は、「使い方を誤れば重大な事故につながる」として、改めて正しい使用方法の確認を促している……

国土地理院では、2019(令和元)年6月から「自然災害伝承碑」を地図に掲載し、災害教訓を周知・普及する取組みを行っている。公開開始以来、市区町村による申請や都道府県・地方整備局等の情報提供などにより、ウェブ地図「地理院地図」への掲載数を着実に増やし、去る7月16日に追加した15基で1000基に到達した……

.jpg)

」のチラシ.jpg)

-640x350.jpg)

.jpg)

.jpg)