AI(人工知能)技術やSNS(ソーシャルネットワーキングサービス)等を活用した情報の収集・整理・提供を行えるシステムの構築を主な目的とする「AI防災協議会」が、本年6月18日、設立された。政府が情報提供するなど、産・官・学連携の組織となるもので、内閣府戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)で研究開発されている「人工知能(AI)技術やSNS等を活用した災害時情報収集」のしくみ構築の一環となる……

防災情報

近畿地方を中心に地方自治体や経済団体でつくる関西観光本部(大阪市)は去る7月24日、訪日外国人客向けにリアルタイムで関西の観光情報を発信するインターネットサービス「LIVE JAPAN PERFECT GUIDE KANSAI」(以下、「LJPG KANSAI」)を開設した……

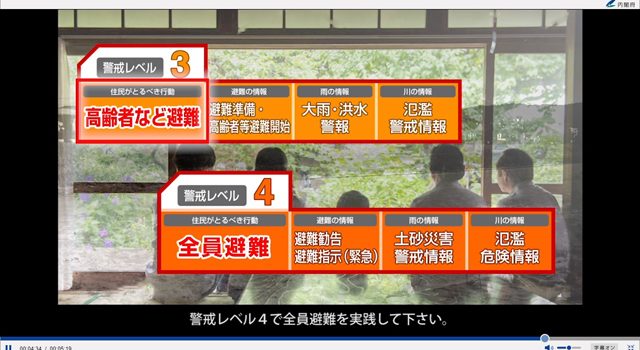

去る7月上旬、九州南部では梅雨前線の影響で大雨となり、(7月)1日午前2時40分、鹿児島市が市民の7割を超える42万人余りを対象に、速やかな避難を呼びかける「避難勧告」を出した。翌2日午後2時、気象庁が会見を開き、「自らの命は自らが守らなければならない状況が迫ってきている」と危機感を訴えた。そして3日午前9時35分、鹿児島市は市の全域59万人余りに「避難指示」を出した。その直後に気象庁は再び会見を開き、4日朝にかけても猛烈な雨が続く恐れがあり、「場合によっては、大雨特別警報を発表する可能性がある」とさらなる警戒を呼びかけた……

防災科学技術研究所「eコミュニティ・プラットフォーム」(以下、「eコミ」)の社会実装の一例(ケーススタディ)として、大阪府社会福祉協議会(以下、「大阪府社協」)地域福祉部が先ごろ(5月24日)、「WEBツール eコミ『情報集約・連携・管理』の2019年度新規モデル事業希望社協の研修会(4市町村)」を行ったので、その趣旨と研修会の模様をリポートする……

国立研究開発法人防災科学技術研究所(NIED/茨城県つくば市、林春男・理事長。以下、「防災科研」)は、「災害リスク情報プラットフォームの研究開発」の一環として「eコミュニティ・プラットフォーム」(以下、「eコミ」)の研究開発を行ってきた。その成果は地域の協働を促す情報共有システム「地域防災Web」をはじめ、WebGISシステムや地理空間情報の相互運用基盤システムとして社会実装が行われているところだ……

このところ矢継ぎ早に「災害リスク」への警鐘やリスク評価に関連する情報が飛び交っている。その出所は国や自治体、研究者・機関などだ。これにマスメディアもそれなりに反応し、国民・市民への啓発、警鐘・警告の動きも見られる。

例えば、東京都江戸川区が去る5月20日に公表した「江戸川区水害ハザードマップ」は……

早稲田大学では、東京都23区で発生する都市浸水をリアルタイムで予測するシステムを開 発、社会実装が可能として、東京都23区を対象に本年6月末までに文部科学省のDIAS(デー タ統合・解析システム)上で試行運用を開始する予定であることを発表した……

毎年6月(6月1日~30日)は「土砂災害防止月間」だ。国土交通省では、土砂災害による犠牲者をなくすため、6月2日を中心に、避難体制の強化と防災意識の向上を図るため、住民、市町村、都道府県、国、防災関係機関等の住民参加型「土砂災害・全国防災訓練」を実施する。「令和元年」(2019年)の「土砂災害防止月間」は「避難の声かけ、安全の確認」のキャッチフレーズを重点的に訓練が実施される……

国土交通省は、昨年の西日本豪雨などの水害教訓を受け、水害・土砂災害情報が住民の危機感に結びつきにくいという課題の解決に向けて、行政やメディアの関係者等が集まり、2018年10月、「住民自らの行動に結びつく水害・土砂災害ハザード・リスク情報共有プロジェクト」を立ち上げた……

2015年4月25日ネパール地震発生の折り、本紙は5月5日付けでその概要を速報で伝え、米国地質調査所(USGS)が発災と同時にネット上で公開した死者・経済被害の予測のインフォグラフィックス(infographics:情報、データ、知識を視覚的に表現したもの)を紹介した……

-640x350.jpg)

-640x350.jpg)

-1-640x350.jpg)