一般社団法人日本損害保険協会(以下、「損保協会」)と国立研究開発法人防災科学技術研究所(以下、「防災科研」)が連携して、災害関連データを活用したデジタルコンテンツ『地震10秒診断』を8月28日から公開している……

防災情報

気象庁はこの9月中旬から、同ホームページ(HP)にウェブ広告を掲載する。

7月中にすでにその運用委託業務(広告の募集、掲載、運用管理等)の公募を行っており、ウェブ広告の掲載期間は当面、2021年2月中旬までとしている(2月中旬に気象庁HPのリニューアルを予定)……

米国グーグル社(Google LLC)は去る8月11日、米国地質調査所(USGS)などと連携して、同社の携帯向け基本ソフト(OS)「アンドロイド」(Android)スマートフォンに加速度センサーを搭載して揺れを検出、地震発生を捉え、大きな揺れ(S波)の到着前に知らせる警告システム「Android Earthquake Alerts System」を構築したと発表した……

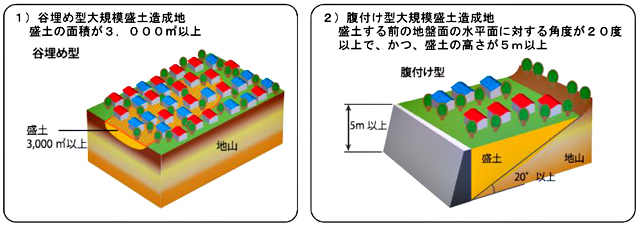

地震によって地滑りを誘発する可能性がある大規模盛土造成地。阪神・淡路大震災や東日本大震災、熊本地震などで、谷や沢を埋めた造成宅地、あるいは傾斜地盤上に腹付けした大規模な造成宅地ががけ崩れや土砂流出を起こし、大きな被害が発生した……

国立研究開発法人防災科学技術研究所(以下「防災科研」)が、首都圏のリアルタイム極端気象情報(雨・風・雷・ひょう)をまとめ、地図に重ねて閲覧できるシステム「ソラチェク」(SORA CHECK)を開発し、去る6月22日から公開・運用している……

気象庁は去る4月16日から、気象庁ホームページ(HP)の防災気象情報(注1)を11カ国語から14カ国語(注2)に拡充して提供開始している。

気象庁はこれまでも、日本に住む外国人、訪日外国人が安心・安全に過ごせるように、気象情報の多言語化に取り組んできた。2019年9月30日からは11カ国語での提供になっていたが、このほど3カ国語(クメール語、ビルマ語、モンゴル語)を追加し、また、同情報の意味や取るべき行動を理解してもらえるように、新たに解説も掲載している……

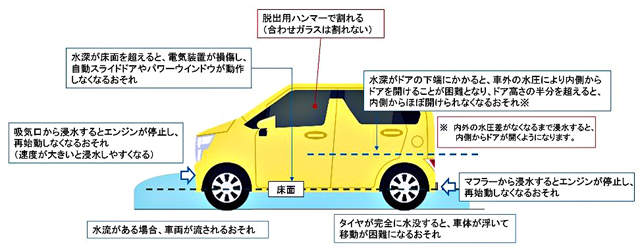

以前本紙は、「”借家住まい”の防災環境」をテーマに特別企画を打った。その趣旨は、3大都市圏のいずれにおいても大規模水害、大規模地震の発生が懸念され、都市部の膨大な「借家居住者」の災害脆弱性が浮上しているいっぽうで、全国的にも浸水想定区域に住んでいる人は、2015年時点で約3540万人にのぼり、20年前の1995年と比べて4.4%増え、また世帯数では約1530万世帯で、24.9%と大幅に増えたいるという……

地震によって地滑りを誘発する可能性がある大規模盛土造成地が、防災上の大きな課題になっている。阪神・淡路大震災や東日本大震災、熊本地震などで、谷や沢を埋めた造成宅地、あるいは傾斜地盤上に腹付け(地盤面の水平面に対する角度が20度以上・高さ5m以上の盛土)した大規模な造成宅地ががけ崩れや土砂流出を起こし、大きな被害が発生した。盛土と地山(じやま/自然の地盤)との境界面や盛土内部を滑り面とする盛土の地滑り的変動(滑動崩落)が生じたためである……

近年、豪雨災害が各地で発生している現状を踏まえ、都はこのほど(3月25日から)、浸水予想区域図が示す「浸水リスク」を地図や住所から検索できるサービスを開始している。自宅や職場などの「浸水リスク」を事前に確認して、「洪水時の避難計画の立案」(マイ・タイムラインの作成など)や「水害に強い生活様式の工夫」などに役立ててほしいとしている……

気象庁は、大雨が予測される場合や大きな地震が発生した場合などに、住民が防災上で留意すべき内容や気象庁が持つ危機感を伝えるために「緊急記者会見」を開催している。この会見は、主にテレビなどマスメディアを通じて届けられているが、このほど(3月25日)、一人でも多くの住民・市民に緊急記者会見を見てもらうことを狙いとして、3月25日14時以降に開催する緊急記者会見について、「YouTube」 (ユーチューブ。Google LLC社が提供する動画共有サービス)を利用したライブ中継を行うと発表した……

「ナッジ(nudge)」をご存知だろうか。Nudgeは直訳すると「ひじで軽く突く」という意味で、行動経済学や行動科学分野で、人びとが自発的に望ましい行動を選択するように促す仕掛けや手法、つまり「用語・表現などを工夫することで人に行動のきっかけを与える方法」を言う……

2019年の台風15号、19号など、広域豪雨災害などを教訓として、避難対策の強化を検討するために中央防災会議 防災対策実⾏会議のもとに設置された「令和元年台⾵第19号等による災害からの避難に関するワーキンググループ」(主査:⽥中 淳・東京⼤学⼤学院情報学環総合防災情報研究センター⻑ 教授。以下「WG」)。その論点として、「災害リスクととるべき⾏動の理解促進」、「⾼齢者等の避難の実効性の確保」、「わかりやすい防災情報の提供(避難勧告・避難指⽰のあり⽅)」などがあげられている……

-640x350.jpg)