MS&ADインシュアランス グループのあいおいニッセイ同和損害保険株式会社(代表取締役社長:金杉恭三、本社:東京都渋谷区恵比寿1丁目28番1号)は、社会貢献取り組みの一環として、役職員有志と会社の募金制度である「ゆにぞんスマイルクラブ」を運営しています。

この募金から、全国の災害への備えに取り組む自治体への寄付、公共施設や福祉施設に車いすや福祉車両を、また子どものための寄付として遊具やスポーツ用品を寄贈するなど、さまざまな寄付活動を実施してきました……

防災ビズ

「防災グッズ大賞」の「アイデア賞」を受賞した株式会社KOKUA(東京都渋谷区)が提供するいのちをまもる防災カタログギフト「LIFEGIFT」を紹介する。KOKUAではこれまで、個人の防災意識を高めるべく、「防災」と「ギフト」を掛け合わせた防災グッズ専門カタログギフト「LIFEGIFT」の販売を行っており、「LIFEGIFT」では、カタログギフトを通して人から人へ防災グッズを贈りあうことを習慣化することで、日常生活において常に個人の防災意識を高めあう仕掛けづくりをめざしている……

「危機管理産業展 2021(RISCON TOKYO 2021/SEECAT‘21」(主催:株式会社東京ビッグサイト、特別協力 : 東京都)が10月20日〜22日の3日間、青海展示棟(東京ビッグサイト/東京都江東区)で開催された(併催:「テロ対策特殊装備展(SEECAT)’20」)。

今回は216社331小間(危機管理産業展のみ、共同出展含む、10月20日現在)規模での開催で、緊急企画展として「感染症対策TECH」、緊急特別テーマとして「危機管理におけるデジタル化・DX推進」、特別併催企画「気象災害・リスク対策サミット」、「緊急時ライフライン確保」、「PPE・労働安全フェア」、「サイバーセキュリティワールド」を催行……

百年住宅グループと一般社団法人防災住宅研究所が共同開発した「防災住宅」が2021年「第3回防災グッズ大賞」(主催:一般社団法人災害防止研究所、共催:株式会社ビジネスガイド社)の住宅部門で大賞を受賞した。

防災グッズ大賞は、優れた品質の防災グッズを表彰し、防災グッズ(防疫、防犯を含む)の普及を通じて、自助意識を啓発・普及することを目的に2019年に創設。「住宅」自体が大賞を受賞するのは防災グッズ大賞で初めてで、授賞式は10月15日東京ビッグサイト西展示棟で行われた……

省エネ、地球温暖化対策の観点から、エネルギー効率やCO2排出量に優れた性能を持つ電気自動車(Electric Vehicle/以下「EV」)がいま世界中で注目され、市場導入が始まっている。EVは、外部電源から車載のバッテリーに充電した電気を使って、電動モーターを動力源として走行するクルマで、ガソリンを使用しないため、走行時のCO2排出量はゼロ。これからの時代における重要なエコカーになると見られている……

縁のある自治体、応援したい地方自治体に寄付をすると、“寄付のお礼”として特産品などがもらえる「ふるさと納税」。返礼品はその地の名産・特産品のイメージが強いが、「防災用品」を返礼品とする自治体が増えている。それというのも、防災用品、備蓄はだれしも必要と思いながら購入する動機づけがなかなかできないいっぽう……

静岡県地震防災センター(静岡市葵区駒形通)は、1989(平成元)年4月、東海地震に立ち向かうための知識と技術の普及向上、防災意識の高揚を図り、自主防災組織の活性化を図ることを目的として静岡県直営で開館した。

同館は多くの来場者・利用者を迎え入れ、全国の防災啓発施設の代表格となってきたが、会館から約30年を経て施設の老朽化に加え、展示内容の全体的な見直し・更新を行うこととなり、2019年1月から休館。当初、本年3月にリニューアルオープンを予定していたが新型コロナ感染症拡大防止のため延期、去る6月、1年5カ月ぶりにリニューアルオープンしている……

不動産・住宅情報サイト「LIFULL HOME’S」などの情報サービスを提供する株式会社LIFULL(ライフル/東京都千代田区)が、不動産ポータルサイトで初となる『洪水・土砂災害・地震ハザードマップ』を「新築一戸建て物件詳細」に追加した。新機能はLIFULL HOME’Sサイトの「新築一戸建て物件」を対象に、スマートフォンで利用できる……

気象庁は線状降水帯の発生の可能性を、「顕著な大雨に関する情報」として発表する試みを6月17日から始めた。線状に連なる降水帯により非常に激しい雨が同じ場所で降り続く状況を、「線状降水帯」というキーワードを使って解説する情報だ……

ITと教育の出版社、株式会社ジャムハウス(東京都豊島区)が、防災を身近なツールで行う『スマホで防災 家族も自分も守る! スマホで始める最新防災マニュアル』を6月30日に発売する……

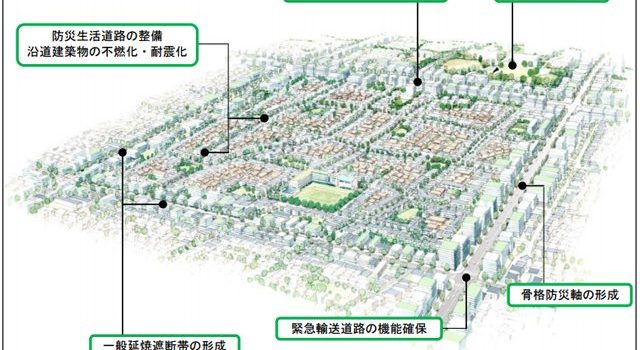

東京都は、大地震が発生した場合にも被害を最小化する地震に強い防災都市づくりを進めるため、「防災都市づくり推進計画」に基づき、木造住宅密集地域の改善など防災都市づくりに取り組んでいる。首都直下地震の切迫性や東日本大震災の発生を踏まえ、取組みを充実させる必要があることから、「木密地域不燃化10年プロジェクト」の反映や、木密地域のさらなる改善に向けた新たな取組みなどについて、区市とともに検討を進め、2016年3月に推進計画を改定した……

河川が氾濫する大規模水害や土砂崩れ、がけ崩れなどは大きな災害であり、その対策はハード面の多くを行政の「公助」に頼ることになる。ひるがえって私たち市民の「自助・共助」としては、浸水が想定される地区や避難経路・避難所など(浸水の深さ、標高なども)を示した「浸水ハザードマップ」の活用、そして防災気象情報や、雨域・河川水位情報をいつでも入手できる法を知っておくなど、ソフト面の対策が重要だ。

ただ、“日常災害としての水害”を考えると、少なくとも床下浸水防ぐ個人・企業レベルでの「土のうの備え=“ハード対策”」が欠かせない……

」.jpg)

.jpg)