東京都は首都直下地震などの大規模災害に備えた「東京トイレ防災マスタープラン(素案)」を明らかにし、「どこにいても徒歩5分以内に衛生的なトイレを利用できるよう、区市町村と連携して災害用トイレの整備を進める計画案」をとりまとめた……

防災と福祉

甲南大学経営学部・佐藤圭ゼミに所属する学生3人が【sesame】のチーム名で「災害時の迅速な避難とコミュニケーションを助ける、聴覚障がい者のためのサポートウェア」をコンセプトにした商品企画に半年間取り組んだ。これは企業と学生が共同で社会課題解決に向けた新商品開発に取り組む大学ゼミ対抗のインターカレッジ「Sカレ」に向けた取組みのひとつ……

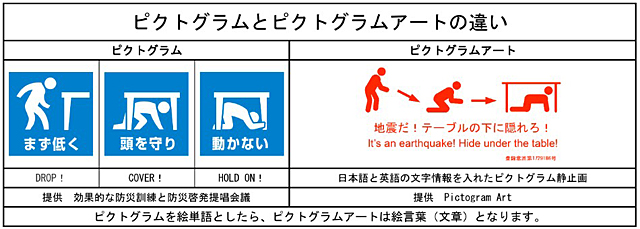

「私は、東日本大震災の時に、聴覚障害のある仲間から『防災無線が聞こえなくて逃げ遅れた』という話を聞き、ピクトグラムを2つ以上並べた静止画や動画にすることで、聴覚障害者に情報が伝えられるのではないかと考えました。それを『ピクトグラムアート』と名づけ……

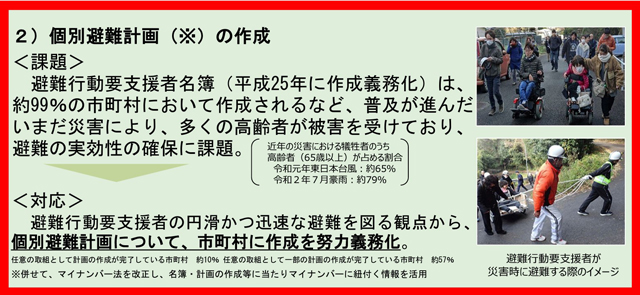

2021年の災害対策基本法の改正において市町村の努力義務とされた「個別避難計画」は、対象者である要介護の高齢者や障害のある人のことをよく知るケアマネジャー等の福祉、保健などの関係者、自治会や自主防災組織など防災に取り組む地域や住民の協力により、全国の市町村で取組みが進められている……

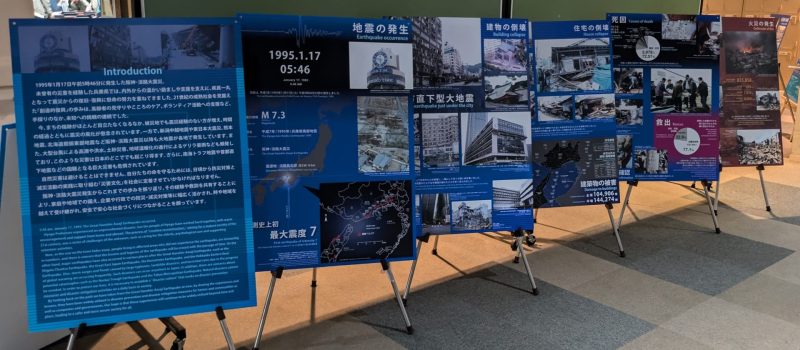

「防災の多様性とは? ~逃げにくい人々~」(主催=NPO法人サニーサイド、NPO法人月と風と、尼崎市、協力=ミーツ・ザ・福祉実行委員会)が去る11月15日・16日にベイコム総合体育館(兵庫県尼崎市)で開催され、一般・学生など約200人近くが参加した。阪神・淡路大震災から30年の節目を迎えるにあたり、震災の経験と教訓を世代や地域を超えて、広く継承・共有……(片岡幸壱)

「福祉にであう、福祉とまじわる」をテーマに、障がいのある人もない人も一緒に楽しむフェス「ミーツ・ザ・福祉2024」(主催=兵庫県尼崎市、企画運営=ミーツ・ザ・福祉実行委員会、事務局=NPO法人月と風と)が去る10月26日、橘公園野球場(兵庫県尼崎市)で開催され、学生・子ども・一般・ボランティアなど多くの人が参加した……

一般社団法人日本トイレ協会(東京都文京区)は、11月20日に東京ビッグサイト(Japan Home & Building Show会場内)で第40回「全国トイレシンポジウム」(10時30分~16時30分/オンライン配信も実施)を開催する。今年度のテーマは「能登半島地震の経験から考えるインクルーシブ防災と災害トイレ」……

災害時におけるトイレ問題は、被災者の健康と衛生を守るために極めて重要であることは言うまでもない。地震や台風などの自然災害が頻発するわが国で、災害時におけるトイレの確保は、健康に関わるだけではなく災害関連死も惹起しかねない大きな課題となっている。そんななか、全国の自治体が協力して取り組む「災害派遣トイレネットワーク『みんな元気になるトイレ』」が注目を集めている……

セーブ・ザ・チルドレンは、国内外の災害や紛争などの緊急支援の現場で、児童の権利に関する条約 (子どもの権利条約) を理念とし、子どもの権利の保護を目標として活動する非政府組織(NGO)として知られるが、「緊急下の子どものこころのケア『子どものための心理的応急処置(子どものためのPFA:Psychological First Aid for Children)』」のとりまとめ・普及・啓発でも知られる。「子どものためのPFA」とはなにか。災害の多いわが国で立ち遅れている分野ではないのか……

「JR西日本あんしん社会財団」は、2005年4月25日にJR西日本・福知山線鉄道事故(死者106人、負傷者500人以上)を惹き起こした反省から発足した「安全で安心できる社会づくり」に取り組む公益財団法人。心身のケア、防災、救命、事故防止、事故・災害等の風化防止など、身近な「いのち」を支える活動や研究に対して助成活動を続けている……

「こどもの居場所づくりに関する指針」が2023年12月22日、閣議決定された。こども家庭庁(2023年4月1日、内閣府の外局として発足)のリーダーシップのもとで、こども・若者の声を聴き、こども・若者の視点に立った居場所づくりを推進していこうというもので、それまでは内閣府や厚生労働省が担っていた事務をこども家庭庁に一元化した……

6月に決定された政府の「女性活躍・男女共同参画の重点方針」(女性版骨太の方針)で、防災分野での女性参画の重要性が盛り込まれたが、内閣府調査によれば、全国自治体の防災・危機管理部局における女性職員が1割余にとどまるという。防災、とくに避難所運営・支援や備蓄対策で女性視点は欠かせない……

-640x350.jpg)