セーブ・ザ・チルドレンは、国内外の災害や紛争などの緊急支援の現場で、児童の権利に関する条約 (子どもの権利条約) を理念とし、子どもの権利の保護を目標として活動する非政府組織(NGO)として知られるが、「緊急下の子どものこころのケア『子どものための心理的応急処置(子どものためのPFA:Psychological First Aid for Children)』」のとりまとめ・普及・啓発でも知られる。「子どものためのPFA」とはなにか。災害の多いわが国で立ち遅れている分野ではないのか……

避難所運営・支援

OSPホールディングス(大阪市)のグループ・中核企業で、シール・ラベル、フィルム製品、紙器パッケージ、販促ツールまでをワンストップで製造する大阪シーリング印刷株式会社(大阪市)がこの9月1日「防災の日」から、「避難所設営シールセット」をECサイトのAmazonで販売開始する……

内閣府が「大規模地震の発生に伴う帰宅困難者等対策のガイドライン」を本年7月26日に改定・公表した。「公助」に限界があることから、多くの人びとが一斉に帰宅を試みることで混乱が生じることを防ぐための対策として、国、地方公共団体、民間企業などによる個別の取組みだけでなく、各機関が連携・協働した取組みが重要とし、さらに国民一人ひとりの取組みにつなげていくことに重点が置かれている……

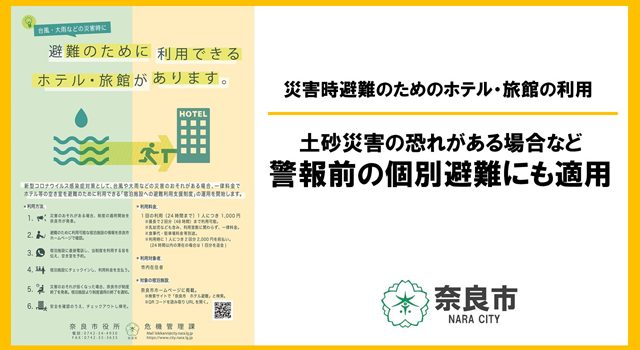

土砂災害のおそれなど、警報࠺…

水素研究の第一人者である廣瀬幸雄・金沢大学名誉教授はコーヒー好きのコーヒー博士としても有名で「水素焙煎珈琲」を生み出しているが、この技術を応用し完成させたのが、なんと細菌の抑制・消臭効果を有する”感染予防型仮設トイレ”。能登半島地震の被災地にこの仮設トイレを26カ所・計70台無償貸与。廣瀬教授も自ら被災地に赴き、仮設トイレ設置作業などを行い……

国土交通省は先ごろ、「災害時に電動車は移動式の非常用電源として使えます!」の見出しの広報をホームページに掲載した。多くの電動車は、外部給電機能を備えており、災害時に移動式の非常用電源として活用できる。しかし、非常時に電動車から給電できることを認識していない人もいるため改めて紹介するとして、「電動車の所有者向け」と「自治体向け」の広報となっている……

6月に決定された政府の「女性活躍・男女共同参画の重点方針」(女性版骨太の方針)で、防災分野での女性参画の重要性が盛り込まれたが、内閣府調査によれば、全国自治体の防災・危機管理部局における女性職員が1割余にとどまるという。防災、とくに避難所運営・支援や備蓄対策で女性視点は欠かせない……

内閣府男女共同参画局から「女性版骨太の方針 2024(女性活躍・男女共同参画の重点方針 2024)」が6月11日、発表された。この“骨太方針”(男女共同参画にしてはいかにも“ブコツ=無骨”な響きだが)は、女性の活躍を促進し、男女平等を推進するための具体的な取組みを示すものだ。その概要は……

令和6年能登半島地震に際して、建築家・坂茂(ばん・しげる)氏が代表を務めるNPO法人ボランタリー・アーキテクツ・ネットワーク(VAN)と坂茂建築設計が被災地支援プロジェクトを進行させている。1月1日発災、1月9日には、金沢市の避難所に150ユニットの紙管間仕切りシステム=PPS(Paper Partition System)」と段ボールベッドを設営……

本紙は昨年11月6日付けで「新聞紙で炊ける炊飯器 登場」のタイトルでタイガー魔法瓶が100周年記念モデルとして発売した『魔法のかまどごはん』を紹介した。『魔法のかまどごはん』は、被災後ライフライン復旧までの間に電気やガスを使わなくても、比較的手にしやすい新聞紙の一部さえあれば、簡単に「炊きたて」のごはんが食べられる製品……

レジリエンスジャパン推進協議会が有事に備えた地下シェルターの在り方について検討することを目的として、「災害大国日本における有事に備えた地下シェルターに求められる性能・仕様の在り方検討ワーキンググループ」の第1回会議を開催した。自然災害時にも有効に機能することも検討する……

令和6年能登半島地震は、まさに“高齢過疎半島大震災”の様相を呈している。半島市町の脆弱性を突いた災害で、家屋耐震化や上下水道耐震化の遅れを突き、液状化・地盤の崩壊が救援路啓開を困難にし、さらには人手・物資不足が重なった。元日の発災から2カ月を経て、やっと全国からの官民支援の救援体制が本格化しつつある……

-640x350.jpg)

-640x350.jpg)

.jpg)

-640x350.jpg)

」派遣-出発式の様子(徳島県HPより)-800x350.jpg)