2022年1月17日、阪神淡路大震災から27年を迎える。ドキュメンタリー映画専門の動画配信サービス「アジアンドキュメンタリーズ」(東京都港区)は、朝日放送テレビ株式会社と連携し、阪神淡路大震災の記憶を風化させることなく、「未来への教訓」として後世へ受け継ぐため、朝日放送テレビ制作のドキュメンタリー『阪神淡路大震災 激震の記録 2020年版』全8本と、新たに制作された解説動画を1月14日から無料配信する……

災害教訓

災害教訓の継承を考える「第6回 全国被災地語り部国際シンポジウム in 神戸」(主催=「第6回 全国被災地語り部国際シンポジウム in 神戸」実行委員会)が去る12月11日・12日、ホテルオークラ神戸など(兵庫県神戸市)で開催され、学生、一般などを含む約200人が参加した。

同シンポジウムは「2代目の語り部」となり得る若い世代や、”未災地(「未来に被災するであろう地」、「未だ被災していない地」を意味する)”の地域住民が「語り継ぎ」の意義をどう捉え、どう災害教訓を継承・共有するかを学ぶことを目的……

災害の直接死に対する「関連死」の概念は、1995年阪神・淡路大震災で生まれた。同震災での死者数は6434人、そのうち関連死(震災関連死)として認定された死者数は約900人(内閣府資料より)。当時、神戸、尼崎、西宮など6市で認定のための委員会等が設置されて医師・弁護士などによる判定が行われたが、その認定基準が明確でなかったため、死亡統計の解析などからはさらに多い可能性も指摘されている……

「今と向き合うNAGATAツアー」(主催=今井直人さん)が去る11月28日、新長田合同庁舎(兵庫県神戸市長田区)で開催され、生徒、学生、一般 「今と向き合うNAGATAツアー」(主催=今井直人さん)が去る11月28日、新長田合同庁舎(兵庫県神戸市長田区)で開催され、生徒、学生、一般などを含む約15人が参加した。

同ツアーは、阪神・淡路大震災の震災復興計画や再開発を経た新長田の街並みを見て「今と向き合い過去や未来について考える」ことを目的として開催された……

国土交通省は去る11月24日、「2021年 濱口梧陵国際賞(国土交通大臣賞)」受賞者を決定し、発表した。受賞者は国外から1名・1団体、国内から1名が受賞した。

濱口梧陵国際賞は、わが国の「津波防災の日」となった11月5日が、2015年の国連総会において「世界津波の日」として制定されたことを受け、津波・高潮などに対する防災・減災に関して顕著な功績をあげた国内外の個人または団体を表彰する趣旨で2016年に創設されている……

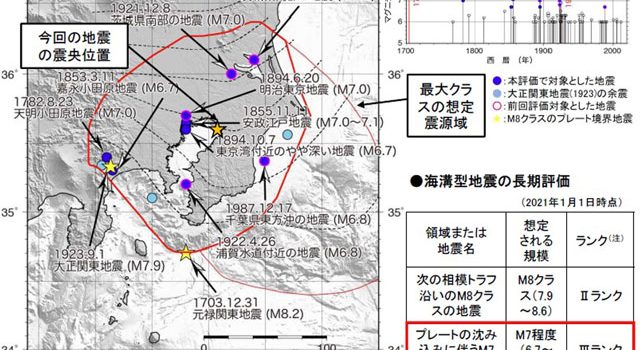

10月7日22時41分、千葉県北西部・深さ75kmを震源とするマグニチュード(M)5.9(暫定値)の地震が発生した。気象庁によると、最大震度5強を埼玉県川口市・宮代町、東京都足立区の3つの市区町村で観測したほか、東北地方から近畿地方にかけて震度5弱~1を観測した。津波はなし。

長周期地震動については、千葉県北西部、東京都23区で長周期地震動階級2を観測。これらの地域の高層ビル高層階等では、物につかまらないと歩くことがむずかしい、棚にある食器類、書棚の本が落ちることがあるなどの大きな揺れになった可能性がある。また、緊急地震速報(警報)が、この地震の地震波検知から3.7秒後の22時41分38.5秒に発表されている……

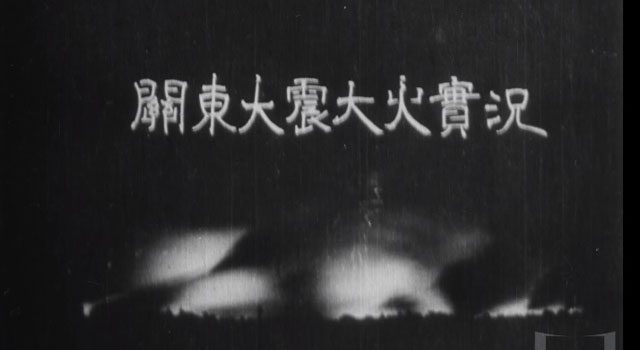

国立映画アーカイブ(National Film Archive of Japan, NFAJ)と国立情報学研究所の共同研究として構築・開設し、国立映画アーカイブが運営する「関東大震災映像デジタルアーカイブ」(Films of the Great Kanto Earthquake of 1923)が、本年9月1日(関東大震災発災日、「防災の日」)、公開された。同アーカイブは、「巨大災害の実態と社会の変容を、現在の共有知にするためのウェブサイト」と銘打たれている……

ひとたび災害が起こって避難するとして、その生活場所は応急的に「床」となる。一般的にそこは、固く、冷たく、不衛生でもある。要支援者はハンディキャップがあるので立ち上がりが困難な人が多い。トイレの回数を我慢するために水分摂取を減らして脱水症状が出る人や、体勢が変えられず褥瘡(じゅくそう=床ずれ)ができたり、エコノミークラス症候群を発症する人もいて、東日本大震災では、要支援者の「災害関連死」は、総死者数の2割を占めた……

一般社団法人令和防災研究所(所長:青山 佾(やすし)・明治大学名誉教授)による第3回シンポジウム「これからの地域防災の知恵~『温故創新』」が去る9月23日、リアル会場(申込み先着50名限定)を御茶ノ水ソラシティとして、またYouTubeオンライン・ライブ配信により開催された。同シンポジウム開催趣旨は、「気候変動による激甚化、頻発化する水害、切迫する巨大地震に対し『温故創新』の発想が必要な時代」とし、「都市が自然の外力に対して劣勢になる時代が到来しつつある」ことから、ここで「いまいちど先人が培った知恵を発掘し、『温故』として学び直すことが重要」としている……

大地を揺らす地震は山岳地帯も揺らすという大自然の鳴動のリアリティを実感させる地震が先ごろ起こった。地震が起きたのは9月19日午後5時18分、岐阜県高山市で震度4を観測したが、長野県大町市の北アルプス・槍ヶ岳(3180m)山頂直下の槍ケ岳山荘に設置された地震計が震度5弱を記録したという。

この地震の影響で、北鎌尾根で落石が発生し、登山者の男女7人から「身動きできなくなった」などと救助要請があり……

元NHK解説委員で中央防災会議専門調査会座長・委員などを歴任、市民の防災啓発や防災士育成・指導で知られる伊藤和明氏による最新書下ろし『平成の地震・火山災害』(近代消防新書、定価・税共990円)がこのほど刊行された。

同書冒頭「はじめに」で「元号が『平成』に変わったのは、1989年の1月、それから約30年続いてきた平成の時代も、さまざまな自然災害が日本列島を席巻……

国土地理院では、2019(令和元)年6月から「自然災害伝承碑」を地図に掲載し、災害教訓を周知・普及する取組みを行っている。公開開始以来、市区町村による申請や都道府県・地方整備局等の情報提供などにより、ウェブ地図「地理院地図」への掲載数を着実に増やし、去る7月16日に追加した15基で1000基に到達した……

.jpg)

.jpg)

位置図(Google-mapより)-1-800x350.jpg)

.jpg)