復興庁と株式会社JTBは、青森県、岩手県、宮城県、福島県の東日本大震災の伝承施設を紹介し、実際に現地に足を運んで、東日本大震災の教訓から災害を知り、備えを学ぶ一環として、「るるぶ特別編集『東日本大震災伝承施設ガイド』」を先ごろ発行した……

災害教訓

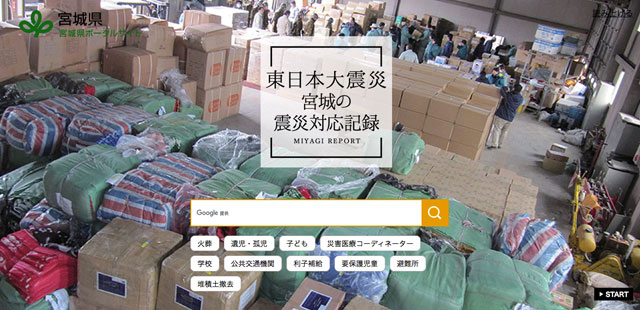

宮城県は、2019年度(令和元年度)から22年度にかけて実施した「東日本大震災復興検証事業」において、震災の復旧・復興事業に携わった職員及び関係者へのインタビュー調査を行うとともに、テーマごとにとりまとめた冊子『みやぎの3.11〜「現場編」・「回顧編」』を先ごろ完成させ、去る4月21日に公開した……

石川県能登地方で5月5日14時42分ごろ、M6.5の地震が発生。震源の深さは12kmで、石川県珠洲市(すずし)で震度6強を観測したほか東北地方から中国・四国地方にかけて震度5強~1を観測。この地震で屋根を修理していた男性1人が転落して死亡した。石川県内で住宅や神社の鳥居が倒壊するなどの被害が出た。同日5日21時58分ごろに再び同地方でM5.9の地震があり、珠洲市で最大震度5強を観測した……

大規模災害で多数の犠牲者が発生し、被災した市町村では火葬が追いつかない場合、周辺の自治体や県外の協力を得て円滑に実施するための計画を「広域火葬計画」という。国(厚生労働省)は、1995年阪神・淡路大震災を踏まえ、1997年3月に各都道府県に対して広域火葬計画の策定による広域的な火葬体制の整備を要請していた……

国土交通省では毎年5月(北海道は6月)を「水防月間」と定めている。気候変動の影響により頻発・激甚化する自然災害に対し、流域全体を俯瞰し、あらゆる関係者が協働して治水対策に取り組む「流域治水」の実効性を高める重要な取組みの一つとなる。また、出水期=梅雨や台風の時期を迎えるにあたり、国民一人ひとりが水防の意義と重要性について理解を深められるよう、防災・減災の取組みの一環……

環境省は去る3月23日、日本海溝・千島海溝沿いで想定されるマグニチュード(M)9級の巨大地震が起こった場合、災害廃棄物(以下、「災害ゴミ」)が最大で2717万トン発生するとの推計を公表した。津波による泥などの堆積物は含んでいない。同じ条件で比較すると、処理完了に3年かかった東日本大震災で発生した約2千万トンの災害ゴミを上回る……

関西大学社会安全学部では、「回避可能な死のネットワーク(Avoidable Deaths Network」(以下、ADN))およびイギリスのレスター大学との共催で、「回避可能な死の国際啓発デー」立ち上げイベントを、去る3月13日に大阪府泉大津市(テクスピア大阪)で開催した。同イベントは、「3月12日」を「回避可能な死の国際啓発デー」として……

「事前復興」という防災用語がある。とくに阪神・淡路大震災以降浮上した災害・防災・復興研究の考え方で、「災害が発生した際のことを想定し、被害最小化につながる都市計画やまちづくりを研究・計画・推進」することだ。今日、市町村における防災事業の推進における主要事業である減災や防災まちづくりの一環として行われる取組みのひとつともなっている。この事前復興まちづくりの事例として、南海トラフ巨大地震での大津波を想定する「高知県事前復興まちづくり計画」を取り上げる……

2011年3月11日14時46分に発生した東北地方太平洋沖地震(M9.0)とそれに伴う津波により、東京電力福島第一原子力発電所で原子力事故が発生した。この地震による災害と原発事故は同年4月1日、閣議で「東日本大震災」と命名される。

東電福島原発事故は、1986年4月のチェルノブイリ原子力発電所事故以来、最も深刻な原子力事故となり、国際原子力事象評価尺度(INES)の7段階レベルで最悪レベルの7(深刻な事故)に引き上げられた。今日までレベル7に分類されている事故は、チェルノブイリ原子力発電所事故と、福島第一原子力発電所事故の2つのみだ……

より「令和5年石川県能登地方を震源とする地震-面的推定震度分布」.jpg)

.jpg)

.jpg)

より「パターン4-平野部」-640x350.jpg)