7月3日午前、静岡県熱海市の伊豆山(いずさん)地区で大規模な土砂崩れが発生し、約130軒の住宅や車が土砂に流され、土石流は相模湾にまで達した。これまでに11人の死亡が確認され(7月14日現在)、まだ17人の安否が分かっていないという。被害を受けたまち(住宅など)は、「土石流危険渓流」沿いにあった――

土石流は断続的に発生し、標高400mの起点から約2kmにわたり流れ下ったとされる。土砂は約5万5500立方mにのぼると推定。流れ落ちた土石流のほとんどが、起点付近の盛り土だった可能性があるとして検証が進められている……

災害教訓

宮城県石巻市の「石巻南浜津波復興祈念公園」内に「みやぎ東日本大震災津波伝承館」が6月6日、開館した。伝承館は、東日本大震災の記憶と教訓を後世に伝える祈りの場として国などが整備した祈念公園の中核的施設として位置づけられている。石巻南浜津波復興祈念公園は去る3月28日に開園し、伝承館もこれに合わせて開館予定だったが、宮城県での新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、開館を見合わせていた……

長崎県雲仙普賢岳で発生した1991年6月3日大火砕流災害(死者40人・不明者3人)から30年。2日夜に雲仙岳災害記念館前で犠牲者を悼むキャンドル1千個が灯され、3日には島原市主催の犠牲者追悼式が開かれた。遺族は自衛隊のヘリコプターで上空から慰霊した。

これに先立つ3月22日、掘り出された車両3台などが保存展示され、災害遺構として整備された……

八ッ場(やんば)ダムが運用を始めてから去る4月1日で1年。これに合わせるように、その水没地域の発掘調査の成果と、1783(天明3)年の浅間山大噴火で起こった「天明泥流」で埋もれた村落の出土品を展示する博物館「やんば天明泥流ミュージアム」(群馬県吾妻郡長野原町 林)が、4月3日オープンした……

本紙は4年前の2017年2月22日付けで「みんなでクラウド防災」と銘打って『みんなで翻刻』を紹介した。これは京都大学古地震研究会の活動の一環として企画されたプロジェクトで、「市民参加で地震史料を後世に残し、新たな史料発掘を」という趣旨でWebアプリ「みんなで翻刻・地震史料」を公開した。

古い地震史料の翻刻(ほんこく=くずし字などで書かれている古文書を一字ずつ現代文字に活字化する作業)を可能とするパソコンやタブレット向けのWebアプリで……

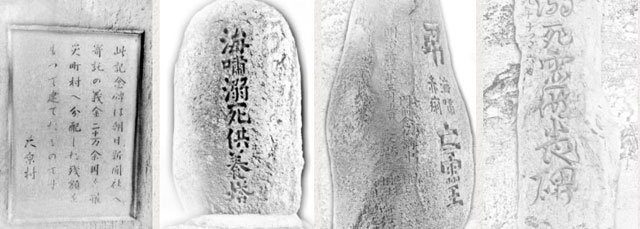

風化した碑文を復元し、判読可能な画像でアーカイブすることを目的とする「ひかり拓本データベース」プロジェクトが、東北大学災害科学国際研究所などの研究者グループを中心に進行中だ。「ひかり拓本」とは、石碑の表面に刻まれた文字・文様などを、光源を変えて撮影した写真を合成して浮かび上がらせて、判読できるような画像にする技術……

本年年初(2021年1月15日)、神戸新聞社、福島民報社、熊本日日新聞社が、地方紙の持つ防災情報を全国に発信していく共同プロジェクトとして、被災した地元を長年取材して蓄積された防災記事を印刷した買い物袋『おみやげ防災』の配布を実施すると発表した。3社(3紙)はそれぞれ、阪神・淡路大震災(1995年1月17日発災)、東日本大震災(2011年3月11日発災)、熊本地震(2016年4月14日発災)の被災地の地方紙で……

本紙3月15日付けで既報の「『防災教育と災害伝承の日』制定 今村氏らが賛同者募集」の続報――この呼びかけは、東日本大震災が発生した3月11日を「防災教育と災害伝承の日」に制定しようというもので、東北大災害科学国際研究所の今村文彦所長を代表・呼びかけ人に、戸田芳雄・日本安全教育学会理事長、河田恵昭・人と防災未来センター長、林 春男・防災教育チャレンジプラン実行委員会委員長、平田 直・防災教育普及協会会長、松浦律子・歴史地震研究会会長が共同代表として名を連ねる……

東北大災害科学国際研究所の今村文彦所長が代表・呼びかけ人となって、東日本大震災が発生した3月11日を「防災教育と災害伝承の日」に制定しようと、賛同者の募集を始めている。呼び掛け人は今村氏のほか、戸田芳雄・日本安全教育学会理事長、河田恵昭・人と防災未来センター長、林 春男・防災教育チャレンジプラン実行委員会委員長、平田 直・防災教育普及協会会長、松浦律子・歴史地震研究会会長。2022年3月11日からの政府制定をめざして働きかけていく……

2011年(平成23年)3月11日14時46分ごろ、三陸沖、牡鹿半島東南東130km付近、深さ24kmを震源とするマグニチュード(M)9.0の超巨大地震が発生した。東北地方太平洋沖地震と名付けられ、東日本大震災を引き起こす。

この地震は、これまで国内史上最大規模と記録されている1896年(明治29年)6月、明治三陸地震の8.5を遙かにしのぐかつてない規模の地震で、宮城県栗原市の震度7をはじめ宮城県、福島県、茨城県の各地に震度6強の揺れをもたらし、岩手、宮城、福島、茨城各県太平洋沿岸部、長さ約500kmにわたり巨大津波が襲いかかった……

14時46分ごろ、マグニチュード9.0という国内史上最大規模の超巨大地震“東北地方太平洋沖地震”が、牡鹿半島東南東130km付近の三陸沖深さ24kmを震源として発生した。

東京電力福島第一原子力発電所の1号機から4号機原子炉が建ち並んでいる大熊町には震度6強の強い揺れが襲ったが、揺れと同時に1号機から3号機各原子炉は自動的に緊急停止、外部からの電源は停電で失われたが非常用発電機が直ちに起動、それぞれの原子炉内では冷却装置が動き出した。しかし……

今回、改めて濱口梧陵に触れるのは、いま新型コロナ感染症という世界的な災禍にあって、再びスポットライトが梧陵翁に当てられるからである。

濱口梧陵は防災のみならず、多くの分野で社会貢献を果たしている。以下、広川町の「稲むらの火の館」資料室をはじめ諸文献、そして千葉科学大学・藤本一雄危機管理学部教授による「濱口梧陵を模範として、100年先の危機に備える」などを参考に、その業績の概略をまとめてみよう……

-640x350.jpg)

-640x350.jpg)