滋賀県の第1回目は過去の水害に関する記事でした。今回は滋賀県付近で発生した地震について見ていきたいと思います。記録に残るもっとも古いものは貞元1年(976年)の山城(京都府南部)、近江(滋賀県)で発生したマグニチュード(以下、M)6.7以上の地震です。死者は50名以上で家屋全壊が多く、京都の寺社でも倒壊した所が多かったようです(彦根地方気象台 滋賀県に被害をもたらした地震参照)。文治1年(1185年)の地震はM7.4と規模が大きく、琵琶湖西岸断層帯の活動とされています……

復興支援

近年、気候変動の影響とみられる大雨災害が増える傾向にあるなか、被災者支援活動で直面した課題の解決をめざす市民ボランティア団体(NPO)と企業、社会福祉協議会など、民間関係者と行政連携による新しいネットワークづくりやノウハウ・マニュアル策定の動きが注目される。ここではその一例として、 「災害時緊急支援プラットフォーム」(PEAD) と、 「災害支援ネットワークおかやま」を取り上げたい……

滋賀県は日本のほぼ中央に位置し、総面積4017.38平方㎞のうち約半分の2044.64平方㎞が林野面積です(滋賀県ホームページ、以下HP 県内市町のデータ参照)。1000m級の山々に囲まれた盆地で海には面していませんが、約1/6の面積を日本最大の湖である琵琶湖が占めています。人口は140万8669人(令和4年1月1日現在)と、全国で26位です……

千葉県では、県民や企業、市町村などと連携し、県全体の防災力が向上するよう多様な取組みを進めているところだが、その一環として、県民や企業が所有する「外部給電機能を有する車両(EV車等)」や「小型発電機」を事前に登録してもらい、災害時に避難所などで活用するボランティア制度を創設、災害時の「共助」に関心のある県民・企業などの登録を期待している……

東京電力福島第1原発事故の避難者らが国と東電に損害賠償を求めた4件の集団訴訟で、最高裁第2小法廷は去る6月17日、初めて国の責任を認めない判決を言い渡した。「現実の地震・津波は想定よりはるかに大規模で、防潮堤を設置させても事故は防げなかった」と判断したもので、裁判官4人のうち3人の多数意見。1人は国の責任を認める反対意見を述べた……

茨城県ではマグニチュード(以下、M)5~6の地震は断続的に発生していますが、M7.0以上の地震は数十年間発生していません。政府の地震調査研究推進本部のホームページ(以下、HP)茨城県の地震活動の特徴によれば、同県に被害を及ぼすのは、海で発生する地震(関東地方東方沖合や相模湾から房総半島南東沖のプレート境界付近で発生する地震)と、陸で発生する地震で、特に県の南西部では地震活動が活発だとのことです……

一般社団法人南三陸町観光協会は、東日本大震災及び”現在の南三陸町”についてリアルタイムで伝えるオンラインプログラム「ガイドと一緒に歩く南三陸オンラインスタディツアー」 を6月1日から提供開始している(有料)。

同ツアーは、東日本大震災の経験を踏まえ、オンラインで学びの機会を提供するプログラム。東日本大震災を経験し学んだことや教訓、防災に関する知識などを伝えるとともに、現在の復興した町の様子を中継で見られるので、地域の自主防災組織の学びや企業研修、学校団体の震災学習などに役立てられる……

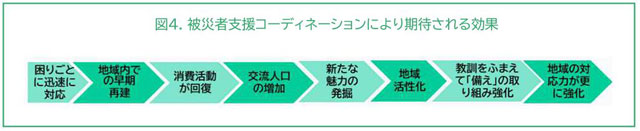

特定非営利活動法人全国災害ボランティア支援団体ネットワーク(以下略称:JVOAD、読み方:ジェイボアード。英語:Japan Voluntary Organizations Active in Disaster)は、「災害支援の文化を創造する」をスローガンに掲げ、災害時に支援の「もれ・むら」をなくすため、中間支援的な立場で現地の行政機関やNPO等をつなげる連携・コーディネーションを目的とした組織だ……

茨城県は、北部が福島県、南部は利根川を境にして千葉県に接し、東は太平洋、西は栃木県と埼玉県に面しています。また、県内最高峰の八溝山(やみぞさん 1022m)から南下して筑波山に至る八溝山地や、宮城県から170㎞にも広がる阿武隈山地の山々、高笹山・花園山・和尚山が北側に連なっています。中央部からは関東平野の一部である常総台地が広がり、琵琶湖の次に大きい湖、霞ケ浦があります……

ICHI COMMONS(イチコモンズ)株式会社は、セクターを超えたひと・お金・もの・情報の好循環を促し、社会課題の解決をめざすマッチングプラットフォーム『ICHI.SOCIAL』を提供している。

そのICHI COMMONSが、東日本大震災以降、さまざまな社会課題の解決に取り組む東北の社会企業家・計32名を対象に、これまでの取組み内容と事業の効果について独自の観点から調査し、アンケートやインタビュー調査結果をまとめた初のレポート『東北の社会起業家インパクトレポート』を……

近年は日本各地で観測史上1位を更新する大雨となることが珍しくありません。平成26年(2014年)7月30日から発生した「平成26年8月豪雨」は、台風11号と12号が次々と日本各地に接近・上陸し、加えて前線が日本付近に停滞したため広い範囲で猛烈な雨が降りました。8月1~5日にかけて四国の太平洋側では総降水量が8月の月降水量平年値の2~4倍の1000mm以上となり、8月7~11日には四国から東海地方で総降水量が500~1000mmとなりました……

2011年東日本大震災発生当時の状況が西日本太平洋沿岸部で発生することを想定し、各地の府県・市町村社会福祉協議会組織が、平時からなにをどう備えるべきか、また発災後にどのように対処すべきなのかを検討する研修会や意見交換会が、国の「防災対策に資する南海トラフ地震調査研究プロジェクト」(文部科学省科学技術試験研究委託事業)の一環として試みられている……

」.jpg)

で司会の園崎氏(左)と水井氏.jpg)