6月の当連載【 第39回 】 沖縄県「サーターアンダギー」では、一年で平均7.6個の台風が接近する沖縄地方の過去の台風災害をご紹介しました。ところが、台風を沖縄の人々が忌み嫌っているのかというと一概にそうとは言い切れません。大きな河川がなく、梅雨と台風の時に雨が集中する亜熱帯の地域にとって、台風は貴重な水をもたらしてくれる機会だからです……

復興支援

沖縄県は日本の南西端に位置し、沖縄諸島、先島諸島、大東諸島、尖閣諸島など約160の亜熱帯の島々からなる県です。1429年に中国や東南アジアの影響を受けて独特の文化を持つ琉球王国を築きますが、途中で薩摩藩の支配があり日本の文化が流れ込みます。その後は廃藩置県による琉球藩の廃止と沖縄県の誕生、太平洋戦争後のアメリカ統治といった苦難の歴史をたどり、27年にわたる統治の後、1972年にふたたび日本に帰属しました……

「三陸防災復興プロジェクト2019」(開催期 間:6月1日〜8月7日の68日間)が、6月1日から実施中だ。6月1日は岩手県釜石市(会場:釜石市民ホールTETTO)で、犠牲者への鎮魂とともに、復興に 力強く取り組んでいる地域の姿と、復興への支援に対する感謝の思いを発信し、国内外の多様 なつながりを深めるためのセレモニーと、東日本大震災津波の教訓を伝え、日本国内はもとよ り世界も防災力向上につなげるシンポジウムが行われた……

戦後の混乱期だった1947年(昭和22年)9月14日~15日、利根川流域の1都5県(東京、群馬、埼玉、栃木、茨城、千葉)を猛烈な雨を伴う台風が襲いました。有名な「カスリーン台風」です。全国で1100人の犠牲者が出たほか、家屋浸水30万3160戸、家屋の倒半壊3万1381戸と台風としては破格の被害規模となりました……

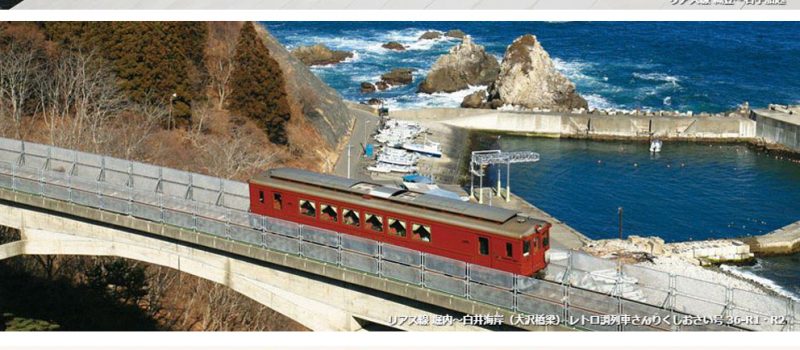

東日本大震災から8年、復興のシンボルとして三陸鉄道(以下「三鉄」)リアス線が去る3月23日開通、一般乗車が翌24日から始まった。三鉄の経営は開通前から心配されているが、三陸復興の成否を握るとも言われる。本号では、本紙の三鉄支援の意思表示を兼ねて、「三陸鉄道を勝手に応援する会・三鉄黒字化プロジェクト」座長の齋藤徳美先生(岩手県東日本大震災津波復興委員会・総合企画専門委員会委員長)から特別寄稿をいただき……

本年(2019年)は「ラグビーワールドカップ2019」が9月20日から11月2日に釜石鵜住居復興 スタジアム(釜石市)など全国12会場で開催される。ワールドカップともなると三陸は世界的に注 目されることになる。

これに先立ち、「三陸防災復興プロジェクト2019」が6月1日から8月7日(計 68日間)実施される……

埼玉県は緑豊かな奥秩父山地を西側に有し、中央部分は比企丘陵や吉見丘陵、東側と南側には武蔵野台地や中川低地が広がる西高東低の地形で、県の中央には秩父山地に源流を持つ荒川が流れています……

江戸時代、現在の富山県に当たる地域は富山藩と加賀藩の領地でした。富山県農林水産部農林水産企画課のHP「越中とやま食の王国」には参勤交代の時に加賀藩主が「いかの黒作り」を将軍家に献上したと書かれています……

文・料理:大塚 環(本紙特約ライター/防災士)

3000m級の山々・立山連峰と日本一深い谷・黒部峡谷を有し、特別天然記念物の雷鳥が日本で最も多く棲む富山県。保安林率は77.7%と全国1位、植生自然度も本州1位とダイナミックな自然に恵まれ、立山・剱岳にある万年雪は2012年に日本初の「氷河」と認定されました(富山県ホームページ、以下HP 変化に富んだ自然と豊かな水他参照)。また雪深き里として知られる藁葺き屋根の五箇山合掌造り集落(南砺市)は世界文化遺産に登録され、世界中から観光客が訪れる人気の観光地となっています。豪雪地帯である富山県は……

文・料理:大塚 環(本紙特約ライター/防災士)

愛知県は日本の中央に位置し、人口748万4094人(2015年10月1日現在)と全国で第4位(東京、神奈川、大阪の次に多い)、中でも名古屋市は232万2250人(2018年12月1日現在)と中部地方最大の人口を誇る大都市です(名古屋市ホームページ、以下HP 「名古屋市の人口」参照)。また、トヨタ自動車など日本を代表する大企業があり、「ものづくり」が盛んな土地でもあります。今回は、そんな愛知の過去の災害の中から被害が大きい地震と風水害を取り上げます……

文・料理:大塚 環(本紙特約ライター/防災士)

宮城県沖を震源とした地震と津波をもたらした「東日本大震災」(2011年3月11日)は、広大な被害範囲と膨大な犠牲者数で日本や世界を震撼させた災害でした。この地震は国の同規模の地震被害想定をはるかに超え、多くの地方自治体が地震対策への見直しを迫られることとなりました……

文・料理:大塚 環(本紙特約ライター/防災士)

岡山県は、国立公園2地域、国定公園1地域、県立自然公園7地域の合計10の自然公園が県面積の1割以上を占め、自然環境保護を積極的に行いながら野外学習やキャンプ場、歩道の整備といった自然とのふれあい・共生を目指しています……