公益財団法人日本財団ボランティアセンターは、技術系災害ボランティア人材の育成を行う専門施設の2年の整備期間を経て「日本財団災害ボランティアトレーニングセンター(VTC)」の開所式を3月7日、茨城県つくば市で開いた。災害支援に関心のある市民や職場で十分な操縦訓練環境がない消防士など、個人が重機の操縦練習や災害支援の専門的な知識・ノウハウを学べるトレーニングセンターとなる……

復興支援

ヒューマン・データ・ラボラトリが、2024年に自然災害が相次ぎ発生したことを受け、災害等への寄付に関する生活者の意識を探るため、全国の男女500名を対象にアンケート調査を実施した。アンケートの主な結果――2024年に災害等への寄付をした人は16.6%にとどまる……

「災害時における離れた避難所同士の遠隔コミュニケーション」を可能とし、自治体における避難所運営のDX(デジタル・トランスフォーメーション)に貢献しようという“防災テック”が登場した。アルプス システム インテグレーション株式会社が開発した「InterPlay Elastic Framework」(インタープレイ・エラスティック・フレームワーク)をアップデート……

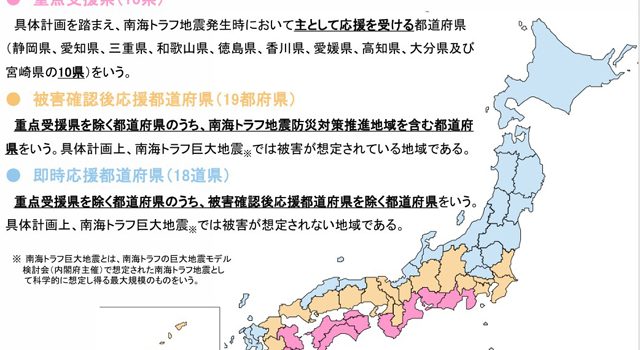

総務省は2月12日、南海トラフを震源とする巨大地震が起きた際、大きな被害が想定される静岡から宮崎までの太平洋沿岸10県に応援職員を出す「即時応援県」(カウンターパート支援)を事前に指定、公表した。4月からの運用をめざすとしている……

内閣府は能登半島地震を受けて実施したすべての都道府県と市区町村を対象とする備蓄状況の調査結果を公表した。全自治体へのこうした調査は初めて。備蓄状況の「見える化」を通じて、自治体の取組み強化や地域格差是正につなげる狙いもある……

内閣府政策統括官(防災担当)が1月8日、内閣府事務官(政策統括官(防災担当)付参事官付主査「地域防災力強化担当」=「ふるさと防災職員」(係長級)または参事官補佐(課長補佐級)を約30名ほど募集すると発表した……

東京都は、首都直下地震など大規模災害に備えて、けが人や支援物資を運ぶ防災船を新たに建造し、2025年度中の完成をめざす。新たに導入する防災船は約80トンの大型船2隻、約20トンの小型船2隻の計4隻……

機能ガラス普及推進協議会(東京)は、全国指定避難場所の安全対策普及を目的として、自治体の避難所に指定されている学校などへ、地震や突風、台風等の自然災害発生時に効果のある「防災安全合わせガラス」の寄贈活動を行なっている……

「令和6年能登半島地震を踏まえた災害対応検討ワーキンググループ(WG)」(主査:福和伸夫・名古屋大名誉教授)が半年で10回に及ぶ精力的な検討を行い、去る11月26日、報告書をまとめ坂井学防災担当相に手交し、公表……

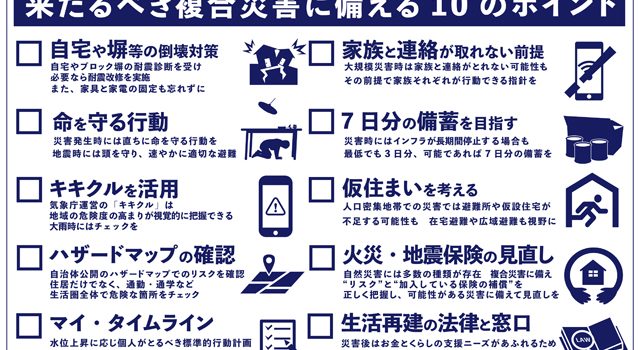

ソニー損害保険株式会社は、新潟県中越地震から20年という節目を迎えるにあたり、銀座パートナーズ法律事務所の代表弁護士で、気象予報士・ファインシャルプランナー・防災士の資格を持つ岡本正さん監修のもと、「来たるべき複合災害に備える10のポイント」を公開……

内閣府と国土交通省は、地域で発生した災害の状況をわかりやすく伝える施設や災害の教訓を伝承する活動などを「NIPPON防災資産」として認定する制度を本年5月に創設。「NIPPON防災資産」認定制度は、認定された防災資産を通じて、住民一人一人が過去の災害の教訓や今後の備えを理解することで、災害リスクの自分事化を図るとともに、主体的な避難行動や地域の防災力の更なる向上につなげることが目的だ……

2004年10月23日に発生した中越大震災(新潟県中越地震。M6.8、最大震度7。死者68人/直接死16人、災害関連死52人)から20年を迎える。この震災では、長岡市山古志(旧山古志村)を襲った土砂災害や災害関連死の多さなどが、その後に起こる各種災害に共通する大きな教訓・課題となった……

.jpg)