遡って2012年7月31日、中央防災会議専門調査会「防災対策推進検討会議」は「最終報告~ゆるぎない日本の再構築を目指して~」を決定・公表した。「最終報告」は、「東日本大震災を踏まえ、私たちが学び、将来に向かって約束として果たすべきことをまとめ、今後のわが国の防災対策の方向性を示した」とした。東日本大震災発災から1年4カ月ほどを経てまとめられたものだった……

事前防災

国立研究開発法人防災科学技術研究所と国土交通省国土政策局が昨年(2023年)12月20日、「雪対策の連携協力に関する協定」を締結した。同協定に基づき、両者は豪雪地帯での雪対策(克雪・親雪・利雪等)の取組みを推進する……

民間の有識者らでつくる「人口戦略会議」(議長=三村明夫・日本製鉄名誉会長)が1月9日、提言「人口ビジョン2100」を公表した。国の推計では2100年の高齢化率は約40%で、提言は、これに対応するため以下の「戦略」が述べられている……

ソニー損害保険株式会社が先ごろ、2021年4月から2023年6月までの約2年間における全国のハザードマップ改訂の報道数をインフォグラフィック形式でまとめ、地域別に分析したレポートを公開した。災害リスクを判断するためには、各自治体が公開しているハザードマップを確認することが重要という趣旨……

国(内閣府防災担当)は、2015年3月に策定した「首都直下地震緊急対策推進基本計画」から10年が経過することから、このほど、同基本計画及び政府業務継続計画の見直しに向けて本格的な検討を開始するとして、中央防災会議に「首都直下地震対策検討ワーキンググループ(WG)」を設置……

国は、日本海溝・千島海溝沿いの大規模地震の発生時期や場所・規模を予測することは困難だが、巨大地震の想定震源域及びその周辺でM7.0以上の地震が発生した場合には、後発の巨大地震への注意を促す情報発信が重要として、一昨年(2022年)9月……

株式会社Casie(京都市下京区)は、運営する絵画レンタルサブスクリプションサービス「Casie」(カシエ)に参画するアーティストの作品をデザインした消火器「アートな消火器」を2024年1月17日に発売決定したと公表した……

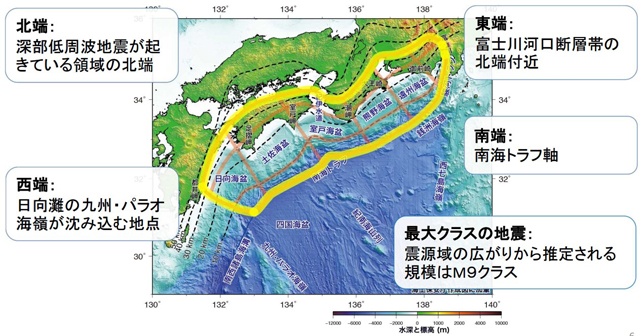

南海トラフ沿いのプレート境界で発生する最大規模の地震――南海トラフ巨大地震は、歴史的には約100年から200年の間隔で発生しており、最後に発生したのは1854年とされている。南海トラフ巨大地震は最悪、東日本大震災と同程度かそれ以上の規模の地震と津波を引き起こす可能性があり、全国各地に大きな被害が予想されている。そのため国は、南海トラフ巨大地震に備え、次のような対策を行っている……

COP28で本紙がとくに注目したのは、12月3日に「健康の日(Health Day)」がCOP28に初めて設定されたことだ。気候変動の健康影響について光を当て、各国の環境大臣と保健大臣による議論が行われた。「気候変動と健康リスク」とはなにか――近年“エマージング・リスク(” Emerging Risk)として危機管理分野のキーワードになった新たな危機要因とはなにか、以下、見てみよう……

去る11月14日、イタリア・フィレンツェで開催された第6回斜面防災世界フォーラム(WLF6)で、新しい「KLC2020」の調印式が開催された。「KLC2020」とは、「京都地すべりコミットメント(Kyoto Landslide Commitment)2020」の略称で、地すべり災害リスクの理解と低減を世界的に推進するための枠組みとして、2020年11月オンラインで世界90機関の賛同を得て発行されたもの……

小沢慧一・著『南海トラフ地震の真実』(東京新聞刊)が防災関係者のあいだで話題を呼んでいる。同書は、東京新聞社会部科学班記者の小沢慧一(けいいち)氏が著したノンフィクションで、本年8月24日に東京新聞(中日新聞東京本社)から出版され、菊池寛賞を受賞。受賞理由は「『30年以内に70~80%』という南海トラフ地震の発生確率は水増しされており、予算獲得などのために科学がゆがめられる実態を明らかにした」とされている……

「第2回 防災パーク@そねちか」(主催=認定NPO法人 日本災害救援ボランティアネットワーク(NVNAD)が去る11月25日・26日、曽根崎地下歩道(JR北新地駅直結、大阪府大阪市)で開催された。南海トラフ巨大地震や高潮災害を想定した防災啓発イベントとして今回が2回目で、一般市民が参加した。また、通りすがりの人が足を止めるシーンも散見された……

![[続々報]<br>能登半島地震に見るあるべき<br>「防災・支援」 P1 永野海弁護士の「被災者支援カード(おもて)」 640x350 - [続々報]<br>能登半島地震に見るあるべき<br>「防災・支援」](https://www.bosaijoho.net/wp/wp-content/uploads/2024/02/P1_永野海弁護士の「被災者支援カード(おもて)」-640x350.jpg)

-640x350.jpg)

-640x350.jpg)