わが国の近未来予測について、「少子高齢化」「地方都市・中山間地の過疎化」「限界集落」「都市部の空き家増加による“スポンジ化”」「人手不足」などなど、人口動態に関連して新たに浮上する課題・新語は年を追うごとに重みを増している。そうした社会状況の変化のなかで、当然、政府の危機感は深刻度を増しているようだ……

リサーチ、調査資料

京都大学の梅野健・情報学研究科教授らの研究グループが、大地震発生直前に観察される電磁気学的異常を地殻破壊時の粘土質内の水が超臨界状態であることによって説明する物理メカニズムを発見、公表した。大地震直前予測につながる可能性がある。同研究グループは、プレート境界面にすべりやすいスメクタイトなどの粘土質が存在し……

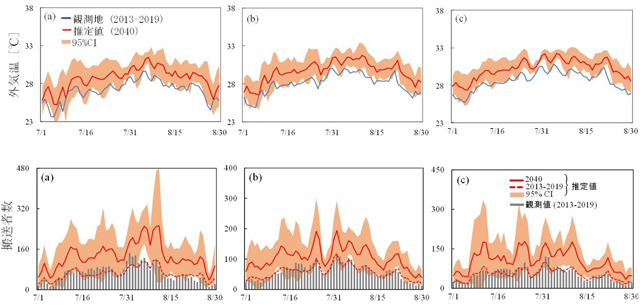

名古屋工業大の平田晃正教授(医用工学)らの共同研究グループが、東京、大阪、愛知の3都府県では2040年、熱中症の救急搬送者数が13~19年平均と比較して倍増するとの予測を発表した。地球温暖化や高齢化が要因で、短期的な暑熱順化(暑さなれ)も考慮したうえで、猛暑日には熱中症搬送者の増加による医療逼迫が懸念されると……

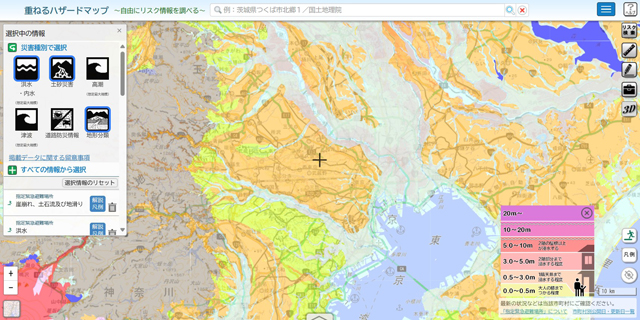

地震による液状化などの宅地被害は、同じエリア・場所で繰り返し発生する傾向がある。2024年能登半島地震で液状化した宅地の一部は、1964年新潟地震で液状化した範囲と重なっている。地盤にその要因があるのだ。いったん災害が起こって都道府県が実施する「被災宅地危険度判定制度」は地盤災害後の判定で……

環境省は、地方公共団体向けに『できることから始める「気候変動×防災」実践マニュアル』を去る3月21日公表した。気候変動によって変化する気象災害等のリスクを周知し、気候変動を考慮した防災施策を推進する目的で作成されている……

本紙は3月14日付け記事で「いま そこにある『巨大災害の危機』」と題して、土木学会「国土強靱化定量的脆弱性評価委員会(小委員長:藤井聡・京都大学大学院教授)」が公表した「2023年度国土強靭化定量的脆弱性評価・報告書(中間とりまとめ)」を(一部“集計中”として)報じた。その続報……

令和6年能登半島地震で石川県輪島市の「輪島朝市」周辺で大規模な火災が発生したことを受け、総務省消防庁と国土交通省は去る3月18日、有識者による「輪島市大規模火災を踏まえた消防防災対策のあり方に関する検討会」の初会合を開いた。火災の原因に関する調査結果や消防活動の検証内容を踏まえ、今後取り組むべき火災予防、消防活動、消防体制等の充実強化のあり方について検討を行い、今夏のとりまとめをめざす……

災害の激甚化・頻発化により、土地を適正に利用・管理し、安全で持続可能な社会形成を図る重要性が増している。国土交通省では、2013年10月から「土地の境界や所有者を明らかにする調査(地籍調査)」および「土地の災害履歴等を把握する調査(土地分類調査)」の加速化に向けた検討を行ってきた……

土木学会の土木計画学研究委員会は2022年度から「国土強靱化定量的脆弱性評価委員会」を設置し、首都直下地震や三大港湾の巨大高潮、全国の河川における巨大洪水が生じた場合にどれだけの経済被害を受けるのかを推計(「脆弱性評価」)、同時に、防災インフラ投資がどれほどの減災効果を持つのかを、最新データと技術を用いて「定量的」に評価・推計する研究を進めている……

デジタル庁では、防災分野におけるデータ連携を促進し、デジタル防災を強力に推進するために、防災分野のデジタル技術を活用した民間等のサービスをまとめたウェブサイト「防災DXサービスマップ(カタログ)」を公開している……

数々の賞に輝くルポライターが初めて知った事実があった――「東日本大震災での外国人犠牲者を誰も把握していない」。震災後の東北を今も取材し続けるルポライター・三浦英之氏が“把握されていない被災者”をたどって現地を訪ね歩き、出会ったのは……

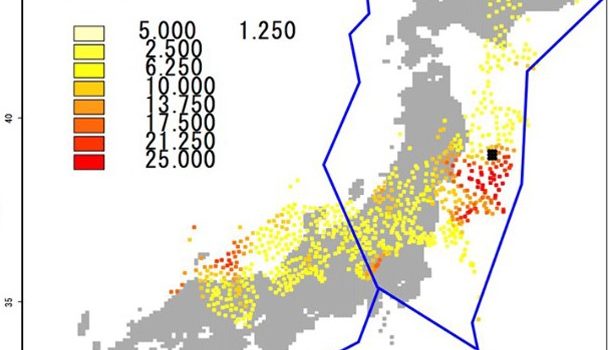

令和6年能登半島地震(M7.6)で、石川県輪島市、志賀町で震度7を観測し、能登半島をはじめ日本海沿岸に甚大な被害をもたらしている。この地震では建物倒壊、地震火災、津波などさまざまな被害形態が報じられているが、複数の地域で広範な液状化の発生も報告され、いわゆる地盤災害の様相も呈している……

-640x350.jpg)

-638x350.jpg)