上下水道施設 耐震化はいま 能登の教訓 活かせ

インフラリスクを“自分ごと”とし危機感を共有しよう

まずは「急所施設」持続性確保を

本紙は12月9日付けで、中央防災会議防災対策実行会議のもとに設置された「令和6年能登半島地震を踏まえた災害対応検討ワーキンググループ(WG)」報告書を取り上げ、令和6年能登半島地震は、「高齢化の進んだ半島地域という地理的・社会的な制約のもとで発生し、これまでの災害対応と比較しても困難な状況が見られた」とし、とくに、高齢化地域における災害関連死を防止する観点からの被災者支援についてのとりまとめをリポートした。

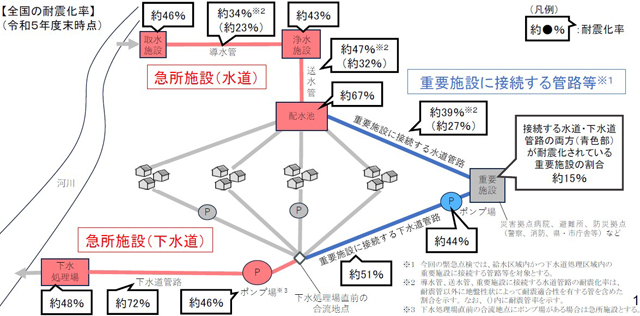

いっぽう国土交通省は、この地震災害でとくに、上下水道システムの「急所施設」(その施設が機能を失えばシステム全体が機能を失う最重要施設)や避難所などの重要施設に接続する水道・下水道の管路等について耐震化の重要性が改めて明らかになったとし、上下水道は国民の生命や暮らしを支えるインフラであるため、これら施設の耐震化状況について緊急点検を行い、去る11月1日付けでその結果を公表した。

■ 緊急点検結果の概要(2023年度末時点での全国の耐震化率)

[1] 上下水道システムの急所施設

水道システムの急所施設の耐震化(以下同様)について、取水施設は約46%、導水管は約34%、浄水施設は約43%、送水管は約47%、配水池は約67%にとどまっている。

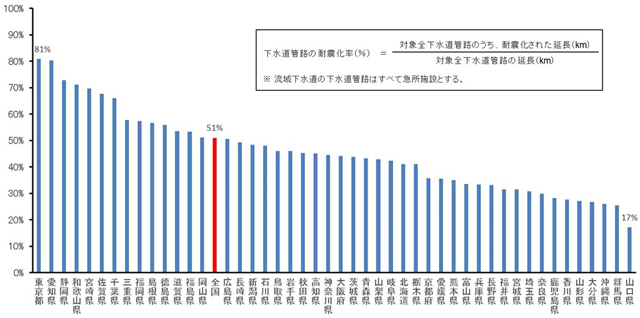

下水道システムの急所施設について、下水処理場は約48%、下水道管路は約72%、ポンプ場は約46%にとどまっている。

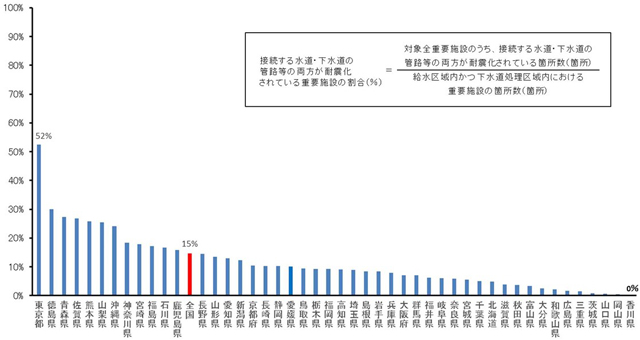

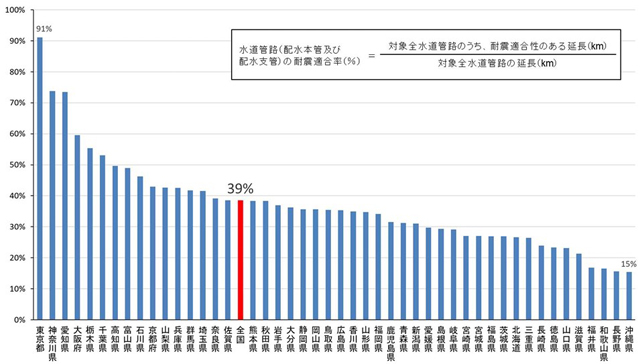

[2] 避難所などの重要施設に接続する水道・下水道の管路等

避難所などの重要施設に接続する管路等について、水道管路は約39%、下水道管路は約51%、汚水ポンプ場は約44%にとどまっている。

また、給水区域内かつ下水道処理区域内における重要施設のうち、接続する水道・下水道の管路等の両方が耐震化されている重要施設の割合は、約15%と低い結果だった。

■ 今後の取組みについて

国土交通省としては今後、すべての水道事業者や下水道管理者等に対して、今般の緊急点検結果を踏まえた「上下水道耐震化計画」の策定を要請、計画に基づく取組み状況のフォローアップなどを通じて、上下水道施設の耐震化を計画的・集中的に推進していくとしている。

また、耐震化推進とあわせて、上下水道事業の運営基盤強化や施設規模の適正化、効率的な耐震化技術の開発、災害時の代替性・多重性の確保などを推進し、強靭で持続可能な上下水道システムの構築を図りたいとしている。

インフラは言うまでもなくインフラストラクチャー(infrastructure)の略語で、先述のように、「社会や経済、国民生活が拠って立つ基盤となる必要不可欠な施設やサービス、機関、制度、仕組みなど」を言う。とくに“ハード”の意味で、道路、橋、トンネル、上下水道、送電線、河川、ダム、砂防、海岸・港湾、鉄道、空港、病院、公園、公営住宅、官庁施設などを指し、本項の「上下水道」のように、その老朽化・耐震化の問題が焦眉の課題となっている。

わが国の社会インフラは1960年代に始まった高度経済成長期に一気に整備・加速されていったが、それから半世紀を経てこれらの老朽化が顕在化・進行している。そして国土交通省の推計によれば、これらの保全には膨大なコストが見込まれているのだ。

人口減少、超高齢化社会、インフラ老朽化社会を迎えた成熟国家・日本――限られた予算・人員・資源、そして最先端テクノロジーを社会インフラの整備・メンテナンスに“選択・集中”しなければならないことを、私たち地域防災にかかわるステークホールダーは“自分ごと”とし、危機感を共有しなければならない。

次なる災害において、まずは人権にかかわる避難所・病院・福祉施設などでの上下水道の持続可能性を確認しておくべきではないか。

〈2024. 12. 16. by Bosai Plus〉

.jpg)