後追い・縦割り対策の打破へ

事前防災に向け 防災省創設を

住まいの災害リスク低減と、災害に強いまちづくりで

「新しい防災生活様式」を確立

【「防災の主流化」を美辞麗句に終わらせない 】

●後追い対策や縦割り行政はいまや”化石”

直近の報道の見出しに「縦割りの弊害なくし利水ダムも洪水対策に活用へ官房長官」(NHKニュース、8月12日付け)とあった。「国が管理する水系にあるおよそ900のダムは縦割りの弊害をなくし、洪水対策に使えるよう見直した」というもので、ダムが用途に応じて所管する省庁が異なり、治水用のダムは国土交通省、発電用は通商産業省、農業用水用は農林水産省とそれぞれ別の省庁が所管することでの防災上の弊害(2019年台風19号での緊急放流を例に)を是正するというものだ。

近年連続して起こる激甚な災害――とくに風水害は、地球温暖化を背景に年々その過酷さを増すかのようでもあり、対策が追いついていないどころか、災害の実相からますます後方にとり残されているようにさえ見える。

わが国の災害対策についてはこれまで永く、後追い、そして縦割りの弊害が指摘されてきて、本紙はもとより有識者のあいだでもその改革の必要、あるいは防災省(庁)の創設に向けた提言などがたびたび行われてきた。いまや化石的とも言うべきこうした後追い対策や縦割り行政に暗澹としていたのは、むしろ現場で日々活動する地域防災関係者ではなかっただろうか。

しかし、今年になって風向きが変わってきた。少なくとも国土交通省は危機感をあらわにし始めていて、大きな方向転換を図りつつあるようだ。いずれも本紙既報情報だが、国土交通省はこの7月から「総力戦で挑む防災・減災プロジェクト」を始めている。ダムや堤防によるハード対策を見直し、自治体や住民と連携して取り組む「流域治水」へ転換するという。

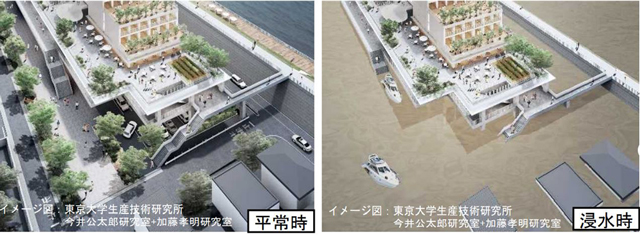

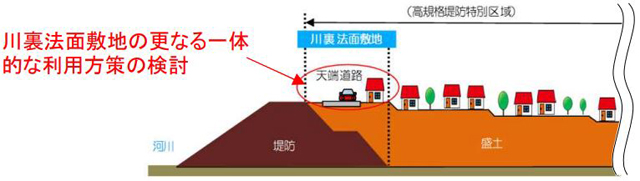

その具体策としては、川沿いから高台への移転を促進、田んぼやため池の保水力を活用、あふれた水の受け皿となる遊水地の整備など、地域の特性に応じた硬軟(ハード&ソフト)対策を多角的に推進しようというものだ。

本年6月に改正された都市計画法では、災害リスクが高い地域での病院や旅館などの建設が禁止、市街化調整区域内のハザードエリアでは、住宅開発の許認可も厳格化される。

さらに、国土交通省は本年1月に都市、水管理・国土保全、住宅の3局合同の有識者会議を設置。水害対策とまちづくりの連携を検討し、6月の同会合で「多くの都市部が水災害ハザードエリア内にあるなかで、居住や都市機能を誘導する区域から完全にハザードエリアを除外することは困難」としつつ、水害リスクの低い地域への居住・都市機能の誘導、地形に応じた住まい方の工夫、避難体制の構築など、水害対策とまちづくりが一体となった取組みを推進する必要があるとし、治水・防災部局とまちづくり部局の連携にも本格的に着手している。

●米国「リスクマップに瑕疵、連邦政府 裁判で訴えられる」

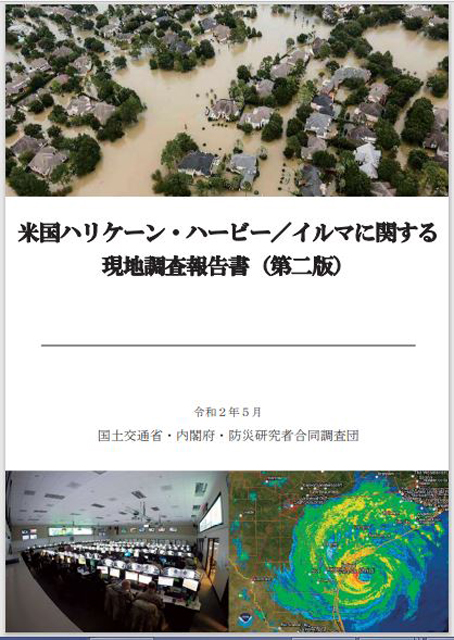

国土交通省は、防災関連学会と合同で派遣した「米国ハリケーン・ハービー及びハリケーン・イルマについての調査団」(調査団長:河田惠昭・関西大学社会安全研究センター センター長/特別任命教授)の報告書を去る5月29日に公表している。ハリケーン・ハービーは2017年8月に米国テキサス州に上陸、同国史上最大の1900億ドルの社会経済被害をもたらし、それまで最大だった2005年ハリケーン・カトリーナの被害額1250億ドルを優に上回る大災害をもたらした。また、その直後にハリケーン・イルマがフロリダ半島に上陸し、大量の住民避難に関して多くの問題点を露呈した災害だった。

この報告書の巻頭言で河田惠昭・団長は、次のように述べている――(要旨)

「(ハリケーン・ハービーが)未曽有の社会経済被害になった理由は、水害保険の適用外の地域で浸水被害が発生したからである。米国では水害保険加入は強制加入で、100年確率の豪雨があった時に浸水するリスクのある地域ではコミュニティ単位で水害保険に加入することが義務付けられている。今回は、そのリスクがないと判断されていた地域で浸水被害が発生した。その地域では、水害保険の加入は任意となっており、そのために加入率は20%と低かった。想定されていた洪水リスクがなかったために、未加入だった被災者の多くは、リスクマップに瑕疵があったとして、連邦政府を裁判で訴えている」

河田氏は、別の論説のなかで「米国では、大災害が起こっても社会経済被害のおよそ90%以上が各種保険でカバーされるので、ほとんど国家的な問題とはならない」とも述べている。

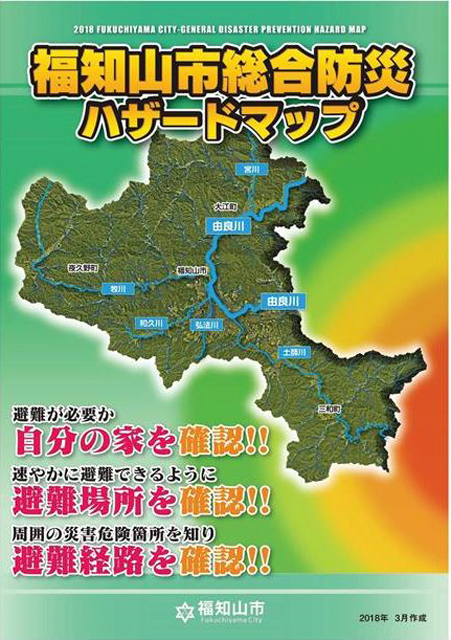

いっぽう、わが国で防災関係者が注目した訴訟に「福知山水害訴訟」がある。2013年台風18号、17年台風21号で相次いで浸水被害が出た住宅地をめぐって住民7人が市を訴えた訴訟の判決言い渡しが去る6月17日にあり、市が敗訴したというものだ。河川管理の責任を問う従来の水害訴訟と異なり、宅地を造成・販売する自治体に水害リスクの説明責任を認めた点が画期的である。

判決は、「規模の小さい支川の氾濫や内水の氾濫は考慮されておらず、ハザードマップの情報は不十分」と断じている。

>>京都新聞:台風で住宅水没「市は浸水の可能性を説明すべき」 宅地販売めぐり市側敗訴の判決、全国初

また、報道によれば、損害保険大手が企業向けの保険で水害リスクに応じた地域別料金を導入するという。自治体のハザードマップに連動して保険料を変え、浸水リスクが低いと2~3%安くし高ければ1割ほど上げる。豪雨災害のリスクを細かく保険料に反映する仕組みだ。

>>日本経済新聞:損保大手保険料、ハザードマップに連動 リスク反映

国は去る7月17日、宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令を公布、不動産取引時において水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を事前に説明することを義務づけた。これに先行して、滋賀県は2014年制定の流域治水推進条例で、浸水想定区域などを説明する努力義務を業者に課している。また京都府も16年、府が業者に水害リスクなどの情報を提供し、業者には情報の把握を義務づける条例を制定している。

かつて(と言っても十数年前だが)、「防災と福祉の連携」が災害対策上の画期的な着想として注目され、いまではこれが災害対策の最重要課題のひとつとなった。いま顧みれば当然の着想だが、それが当時は国レベルでの対策に結びつかなかったというリアリティに愕然とする。まちづくりにおける「防災の主流化」も、東日本大震災以降、有識者や地域防災関係者のあいだでは当然の着想であったが、国レベルの対策にはなかなか結びつかなかった。

河田惠昭氏は前述の報告書で、大規模水害では「洪水制御(Flood control)だけでは不可能で、洪水マネジメント(Flood management)の観点が重要。地球温暖化とともに未曽有の被害をもたらす風水害が出現する現代では、災害が起こることを前提にした縮災(Disaster Resilience)の具体的対策が求められる」としている。

河田氏は防災省(庁)の創設の必要を唱える論客でもある。後追い・縦割り災害対策を打破する実効性の高い災害対策・防災施策として、本紙も事前防災を理念とする「防災省(庁)」創設を支持するところだ。

〈2020. 08. 20. by Bosai Plus〉