「北極海の海氷がほぼなくなる」

大雨・台風・熱波…災害リスク増

世界の極端な高温(熱波を含む)は、頻度だけでなく強度が増加。

防災インフラ強化を!

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

気候変動対策の“基盤情報”としての「日本の気候変動2025」

国内・国際社会が一丸となって対策を強化しなければ…リスク増大

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

文部科学省と気象庁は先ごろ(3月26日)、「日本の気候変動2025―大気と陸・海洋に関する観測・予測評価報告書―」(以下、「日本の気候変動2025」)を公表した。「日本の気候変動2025」は、気候変動対策の基盤情報として、文部科学省と気象庁が最新の観測結果や科学的知見をとりまとめたもので、環境省がおおむね5年ごとに作成する「気候変動影響評価報告書」をはじめ、農林水産省の「農林水産省気候変動適応計画」や国土交通省の「港湾における気候変動適応策の実装に向けた技術検討委員会」による「港湾における気候変動適応策の実装方針」などに活用されたり、各地方公共団体が作成した地域気候変動適応計画に参照される。

気候変動に関する政府間パネル(IPCC)が2021年から2023年にかけて公表したIPCC第6次評価報告書は、初めて「人間活動が主に温室効果ガスの排出を通して地球温暖化を引き起こしてきたことには疑う余地がない」と評価。また、IPCC第6次評価報告書では、大気中の温室効果ガス濃度の増加に伴い世界的な気温上昇が続いており、その影響で「大雨・高温など『極端現象』の発生頻度と強度が増加している」、「今後より一層強化した対策がとられなければ影響は更に大きくなる」ことも報告されている。

気候変動は国境を越えて社会、経済、人びとの生活に影響を及ぼす問題であり、国際社会そして国内が一丸となっての取組みが不可欠だ。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

気候変動によるリスク 災害規模の拡大と環境破壊と

100年当たり1回の低頻度「極端現象」が増加

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

「日本の気候変動2025」のとりまとめによると、温室効果ガスの濃度上昇、気温上昇、降水量の変化、台風の強度増加などが指摘され、また、地球温暖化が進むにつれて、極端な気象現象の頻度や強度が増加することが予測されている。

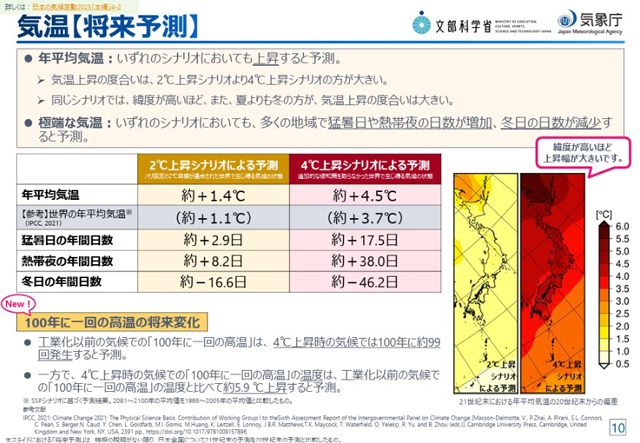

①気温上昇

日本の平均気温は世界平均よりも速いペースで上昇しており、猛暑日や熱帯夜の日数が増加、冬日の日数が減少する。年平均気温は1898年〜2024年の間に100年あたり1.40度上昇。東京など大都市の平均気温は、ヒートアイランド現象が加わることで全国平均を上回る割合で上昇。将来予測でも、緯度が高いほど、また夏よりも冬のほうが、気温上昇の度合いは大きい。100年当たり1回等の低頻度の極端な高温の頻度や強度が増加。

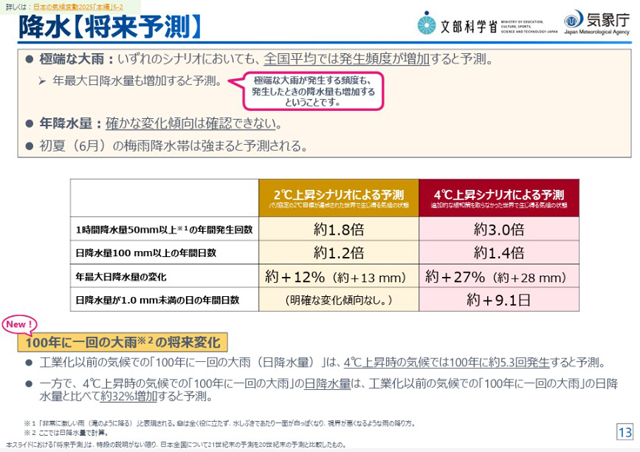

②降水量の変化

極端な大雨の頻度が増加し、洪水や土砂災害のリスクが高まっている。1年でもっとも多くの雨が降った日の降水量(年最大日降水量)が増加傾向のいっぽう、日降水量が1.0mm未満の日も増加し、水不足が懸念されるなど、雨の降り方が極端になっている。

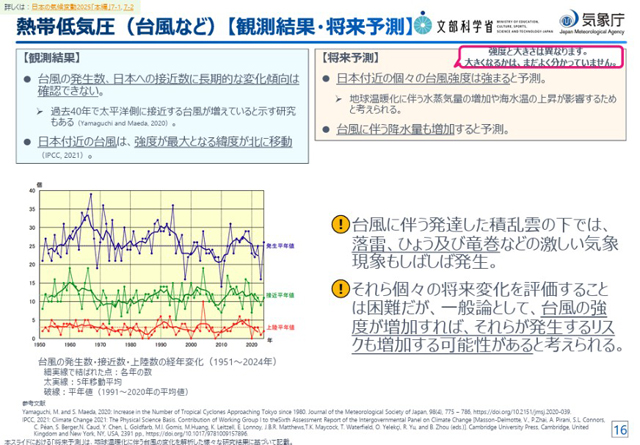

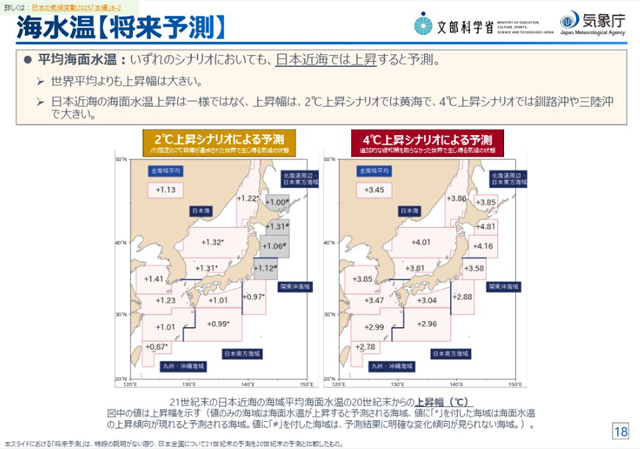

③海洋環境の変化

海面水温上昇により、台風強度が増加。海洋酸性化が進行し、サンゴ礁や海洋生態系に悪影響を及ぼす。また、21世紀末までには夏季に北極海の海氷がほぼなくなる」と予測。

④生態系への影響

季節の変化が早まり、桜の開花時期が早くなるなど、植物や動物の生態系に変化。一部の動植物が生息地を失い、絶滅の危機に瀕する。

⑤社会・経済への影響

農業では、気温上昇や降水量の変化により作物の収穫量や品質が低下する可能性。観光業では、雪不足や自然災害の増加が影響を及ぼしている。

気候変動の影響は日本全国に及ぶ。例えば「沿岸地域」では、海面上昇により浸水や高潮のリスクが増加。とくに低地の都市や島嶼部が影響を受ける。台風の強度が増加し、沿岸地域では暴風雨や高潮による被害が深刻化。「山間部」では極端な豪雨の増加で、土砂崩れや洪水のリスクが高まる。冬季の気温上昇で積雪量が減少し、「雪不足」でスキー観光業や水資源への影響が懸念される。

「都市部」では気温上昇が顕著で、ヒートアイランド現象が悪化し、熱中症のリスクが増加する。さらに、高温や豪雨により、交通網や建築物などインフラへの影響も懸念される。「農業地域」では気温や降水量の変化により、農作物の収穫量や品質が低下する可能性がある。とくに米や果物の生産地が影響を受けやすい。

これらの影響・災害リスクに対処するためには、「温室効果ガス削減」のための目標設定とその確実な実行、そして「再生可能エネルギーの推進」で、地域共生型再エネの導入促進や脱炭素化の取組みを強化する必要がある。さらに、極端な気象現象に対応するための「防災インフラの整備」が求められている。

〈2025. 04. 01. by Bosai Plus〉

-640x350.jpg)