介護施設の災害対策や避難計画を「把握している」は約6割

老人ホーム・介護施設検索サイト「LIFULL 介護」が公表

社会課題の解決を事業理念に掲げる株式会社LIFULL、そのグループ会社・株式会社「LIFULL senior」が運営する業界最大級の老人ホーム・介護施設検索サイト「LIFULL介護」が、東日本大震災から14年となる3月11日を機に、高齢の親をもつ人たちを対象として、「高齢の親と災害に関する意識調査」を発表した。

東日本大震災では、被害が大きかった岩手県・宮城県・福島県に収容され、年齢が判明している死者数のうち、60歳以上が全体の6割にものぼったとされる。身体機能の低下などから高齢者の避難は困難を伴うことがあり、被害にあうリスクは高い。

したがって親が高齢の場合、もしもの場合に備えて周囲では様々な対策、ときには介護施設との連携等を行うことが重要となる。

そこで、「LIFULL介護」では、東日本大震災から14年を機に、高齢者の親(65歳以上)を持つ人たちを対象に、「高齢の親と災害に関する意識調査」を実施した(調査期間:2025年2月18〜19日、調査対象:高齢者(65歳以上)の親をもつ30~50代の男女581名、インターネットで調査)。

■ 調査結果サマリー

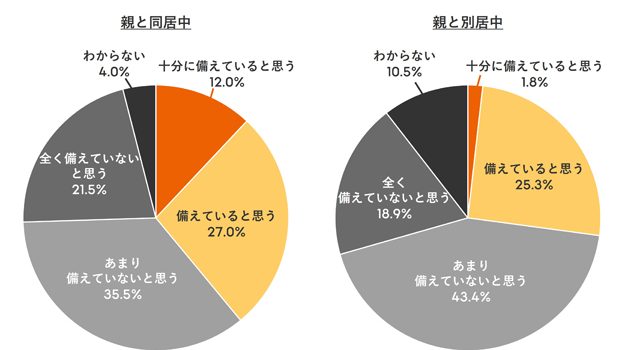

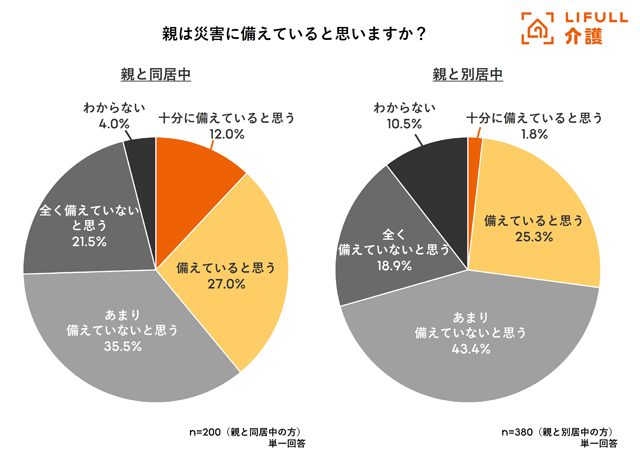

○ 親と別居の場合、「親が災害に備えていると思う」割合は同居と比較して12%低い

○親と別居の場合、「災害や防災について親と話す」割合は同居の場合と比較して20%低い。「話す」タイミングは、「ニュース等で防災に関する情報を得たとき」、「帰省時」

○災害時の不安は、同居中では「食料水や水等の供給不足」、別居中では「親のもとへすぐに駆けつけられない」がそれぞれ最多

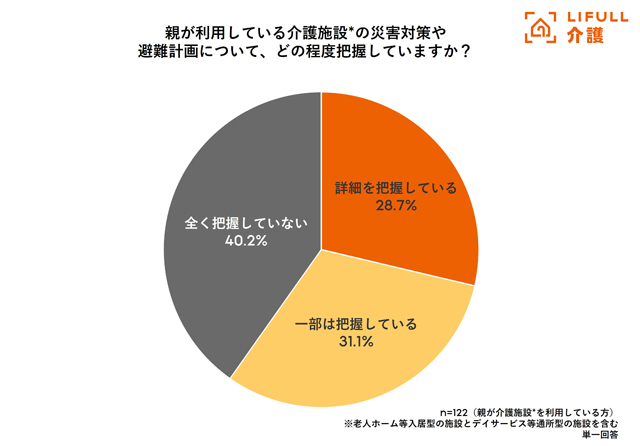

○介護施設の災害対策や避難計画を「把握している」は約6割

○介護施設に求める災害対策では、「安全な避難経路と手段の確保、避難所への誘導」、「家族への安否確認の連絡が確実に行われること」、「建物の耐震補強」がトップ3に

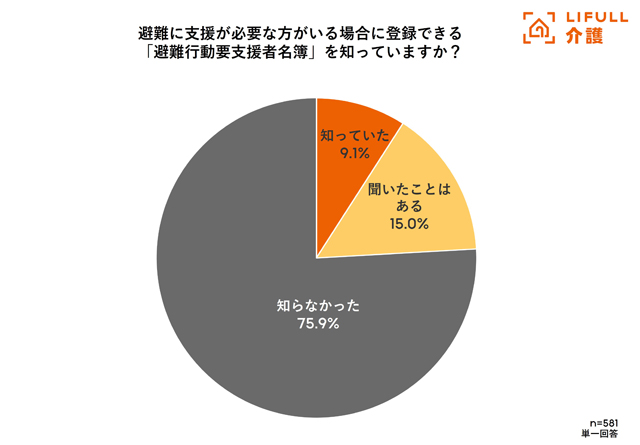

○「避難行動要支援者名簿」の認知率はわずか2割

■ 調査結果より――「親が利用している介護施設の災害対策や避難計画」の認知度

親が介護施設(老人ホーム等入居型の施設とデイサービス等通所型の施設を含む)を利用している人を対象にきいた「介護施設の災害対策や避難計画の把握」では、「詳細を把握」が28.7%、「一部把握」が31.1%と、「把握している」が約6割という結果。

介護施設に集う要介護者は災害時に家族への引き渡しが生じる場合もあり、避難場所や連絡、引き渡し方法は把握しておきたい。また、介護施設を選ぶ際に防災計画まで事前に確認できれば、さらに安心。

介護施設では、消防法に基づき「年2回以上」の火災避難訓練が義務づけられている。また、地震や水害を想定した訓練実施も推奨されている。介護施設の「業務継続計画(BCP)」は2024年4月から事業所ごとの策定が義務化されている。

「避難行動要支援者名簿を知っているか」に関しては、「知っていた」と「聞いたことはある」で24.1%の認知にとどまった。要介護度など一定の要件を満たすと自動で登録される場合もあれば、登録申請書の提出が必須となる場合もあり、登録方法は自治体により異なる。それぞれの自治体の「避難行動要支援者名簿」運用方法の確認、また福祉避難所は自治体の判断で開設される仕組みなので、自治体のホームページなどで確認しておきたい。

なお、薬や補聴器・入れ歯・眼鏡などの日常必需品、交換用の電池、お薬手帳、診察券、健康保険証などのコピーを防災セットに保管したい。さらに、家族が親の支援にすぐに駆けつけられない場合を想定し、知人や介護サービスの担当者と連携して、定期的な安否確認の仕組みを整えておきたい。

LIFULL介護:「高齢の親と災害に関する意識調査」結果を発表

〈2025. 03. 27. by Bosai Plus〉