30万防災士が地域防災を強化

防災士との「共創」を進めるには…

「防災士の活躍による日本の防災力向上の可能性

〜防災士との共創の進め方〜」

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

防災の「知識・志」を備えた人材――防災士との“共創”で防災力強化

人的ネットワークやコミュニティ形成の“ファシリテーター”に

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【 防災科研 公開討論会「防災士との共創の進め方」 〜前編 】

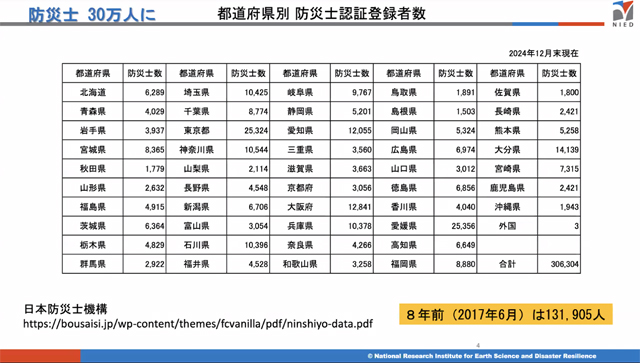

1995年阪神・淡路大震災を契機に「防災士制度」構想が芽生え、その8年後の2003年9月、日本防災士機構が認証する初の防災士216名が社会に輩出された。それから20余年の今日、防災士資格認証者数は全国で30万人超(累計、日本防災士機構発表)に達した。

「災害の世紀」とされる今日のわが国の自然災害状況において、地域防災力の向上は重要な課題であり、被災前・中・後に地域で様々な対応をする人材が必要となる。防災士は防災の基本知識や志(マインド)を備えた人材であり、様々なかたちで地域防災に貢献できる大きな可能性を秘める。災害対応への参加や被災地支援に加え、平時には、防災の知識や経験・手法を地域住民に啓発するファシリテーターとしての役割が期待されている。

そこで、国立研究開発法人防災科学技術研究所(略称:防災科研、NIED)の「災害レジリエンス共創研究会」は去る2月26日、2024年度第3回研究会において「防災士の活躍による日本の防災力向上の可能性〜防災士との共創の進め方〜」をテーマに、会場(防災科研・東京会議室 *東京港区)とオンラインによる公開討論会を行った。

公開討論会では、まず防災士資格の特性、防災士の活動などを確認し、防災士資格を地域防災力向上にさらに活かすための自治体との連携事例などを紹介、防災科研や教育研究機関による防災士の役割と可能性の分析を交えての「話題提供」(第1部:本号)、その後、パネルディスカッション(第2部:次号でリポート予定)となった。

ちなみに防災科研「災害レジリエンス共創研究会」は、産学官民共創の種を育てて、災害レジリエンスに資する人的ネットワークやコミュニティ形成をめざす研究会である。

本紙は同研究会の模様をオンラインで視聴、以下、その概要のリポートを本号【前編】と次号【後編】(予定)の2部構成でリポートする。

防災科研 災害レジリエンス共創研究会:防災士の活躍による日本の防災力向上の可能性〜防災士との共創の進め方〜 2月26日開催

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

寶 馨氏 「私も防災士、防災士としてなにをするかは、これから…」

室﨑益輝氏 「防災士には心技体が大切。人の心に寄り添う”心”…」

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【 公開討論会 テーマと登壇者 】

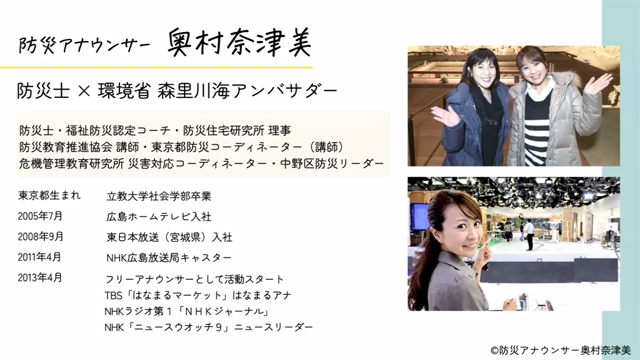

討論会の司会・モデレーターを務めたのは奥村奈津美さん(防災士、防災アナウンサー、環境省アンバサダー)。仙台の放送局のアナウンサーとして東日本大震災で被災、発災直後から災害報道に携わり、以来、全国各地の被災地取材、復旧ボランティアとして被災地支援を続けている。第1部「話題提供」のプレゼンターは、寶(たから)馨・防災科研理事長、室﨑益輝・日本防災士会理事長(神戸大学名誉教授)、奥村奈津美さん、丹野 淳・福島高専都市システム工学科助教、李 泰榮(イ テヨン)・防災科研社会防災研究領域災害過程研究部門副部門長の各氏。第2部はパネルディスカッション(次号予定)。

●寶 馨・防災科研理事長

「30万人の防災士がどのように活躍できるか」

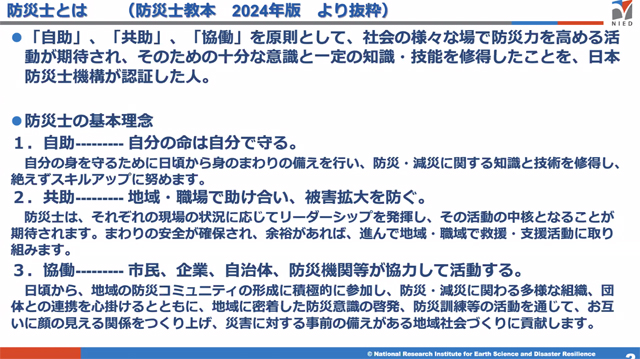

寶氏は冒頭、「私自身も昨年12月に防災士資格を取得した。これからなんらかの防災士としての活動をしていきたい」と発言。日本防災士機構の「防災士教本」からの引用で「防災士とはなにか」(左カット図版参照)を説明、昨年の「ぼうさいこくたい in 熊本」(2024年10月)でも防災士による地域防災力の向上と「行政・研究機関との連携強化の進め方」をテーマに公開シンポジウムを開催したことを紹介、被災地では応急復旧の手が足りない、30万防災士の1割でも具体的な行動を起こせば大きな変化が期待できるとした。

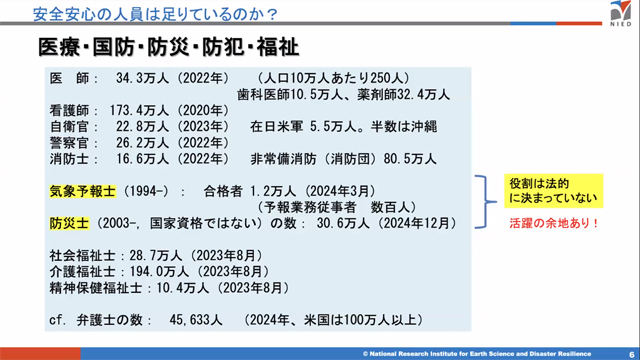

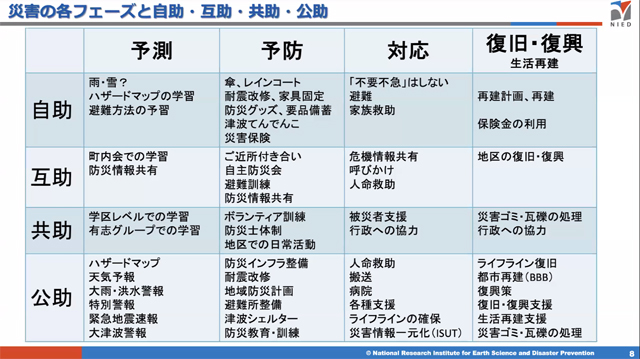

また、比較参考(下カット図版「安全安心の人員」参照)として、医師が全国で約34万人なので医師とほぼ同数の防災士がいること、自衛官・警察官がそれぞれ20数万というデータの紹介があった。もし防災士が制服着用でまちを歩いていれば、かなり目立つ存在となることが想像でき、興味深いデータではある。寶氏はさらに「災害の各フェーズ」での防災士の活躍の余地は、議論したいテーマだとした。

●室﨑益輝・日本防災士会理事長(神戸大学名誉教授)

「防災士に関する現状と期待」

室﨑氏は、自らは防災士制度の創設時からかかわってきたが、防災士となって日本防災士会理事長になったのは4年前と自己紹介。「防災士制度20数年で、防災士数が30万を超えたのはすごい」とし、「とくに愛媛県と大分県での防災士数は消防団員よりも多い。全国的にも将来、防災士数は消防団員数を超えるだろう。その場合、防災士と消防団員はリンクして、高度な専門性は消防団員、幅広い地域防災は防災士が担うイメージ」とした。

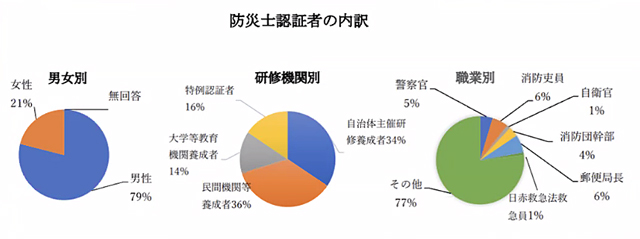

課題としては、女性防災士を増やすことが防災の大きな課題と指摘。また、公的な資格保有者で防災士になる人が増えていることに注目(左カット図版「防災士認証者の内訳」参照)。新しい防災士のカテゴリとしてこうしたリンケージ(結合)の可能性にも触れた。

そして2つ目の課題として、防災は、グループで活動することでその力は何倍にもなるという意味で、各地での防災士の会づくり、その活性化も鍵とした。3つ目の課題は、いかに持続的に40歳代以下の人たちに防災の志を継承していくかが大きい課題と指摘した。

さらに室﨑氏は、「私は、防災士には心技体が大切と言っている。いかに人の心に寄り添うかが”心”。”技”は人を助ける技術で、そのなかには子どもの不安を解く話し方や高齢者や要支援者に対する傾聴も技術。”体”は体制づくり・グループづくり」とした。

最後に室﨑氏は、能登半島地震で新潟市に設置された災害ボランティアセンター(VC)で、日本防災士会新潟県支部が運営の中心的役割を果たし「新潟モデル」として注目されていることを紹介。今後、同モデルの全国展開を本格化したい意向だ。またNHK全支局が防災士会と協定を結び、防災関連番組に各地の防災士が頻繁に登場すると紹介した。

●奥村奈津美氏(防災アナウンサー)

「防災士資格の可能性と課題」

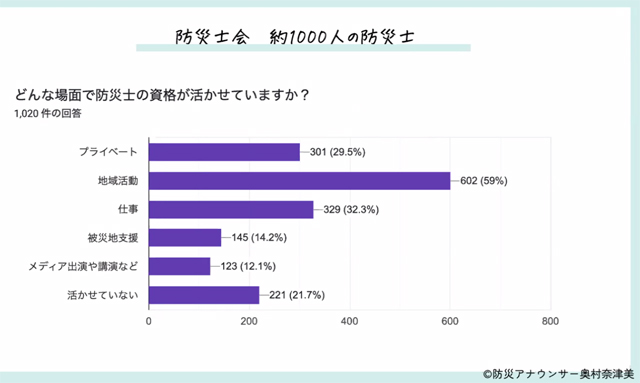

防災士歴は10年ほどだが、東日本大震災以降、「災害が起きる前にできること」をアナウンサー・リポーターとして発信している。被災地支援では能登半島地震で「テルマエ能登プロジェクト」として被災地での入浴サービスの展開に参加して話題を呼んだ。奥村氏はこのほど日本防災士会会員1000人にアンケート調査を行い、その結果を話題提供した。

回答者は男性が7割以上、60代以上が半数以上で、「資格を取得してよかった」が7割以上、残り3割は「活動の場がない」。「防災士の資格が活かせる場面」では「地域活動」が6割を占めた。課題として「実践に役立つスキルアップ」をあげる人が多く、同講習会の地方開催を望む人が多かったことなどを報告した。奥村氏のSNSフォロワー回答者は女性防災士がほとんどで、防災士資格は自治体主催(公費)研修講座で取得した人が多いとのことだ。

●丹野 淳・福島高等専門学校 助教

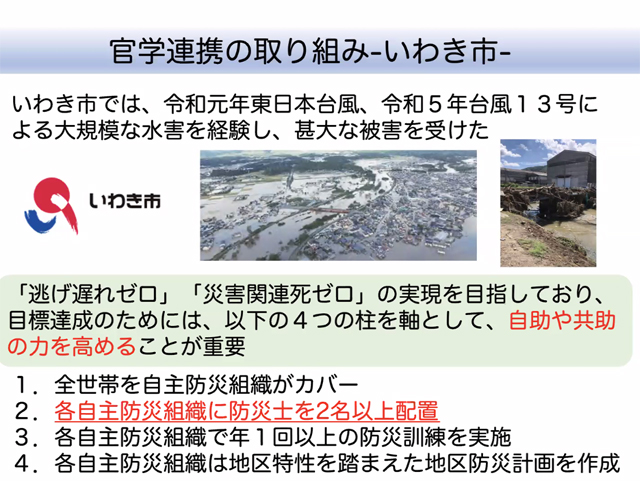

「防災士資格を活かした官学連携の取り組み」

宮城県庁在籍中に東日本大震災を経験、その復旧復興の業務を元に母校・福島高専(いわき市)に戻って防災にかかわっている。いわき市はここ数年、大規模な水害に直面したことから、「逃げ遅れゼロ」「災害関連死ゼロ」の実現をめざし、4つの柱――全世帯を自主防災組織がカバー、各自主防災組織に防災士を2名以上配置、各自主防災組織で年1回以上の防災訓練を実施、各自主防災組織は地区防災計画を作成――などを展開。

また福島高専は防災に直結する土木工学に強いことから防災士養成機関の認証を受け、いわき市から委託を受けて防災士研修講座を開講、また高専5年生向けに「防災学」を開講して防災士資格取得に向けて準備している。官学連携としては市から福島高専が業務委託を受けて地区防災マップづくりや地区防災計画の作成、防災キャンプなどが行われていて、「登録防災士」(現在350名)の協力は不可欠だという。

登録防災士は「共助の担い手」であり、継続的なスキルアップ講座の提供や、市と福島高専と防災士の3者が、顔が見える関係づくりに努めており、福島高専の学生の人間力の向上につながっているとのことだ。

●李 泰榮(イ テヨン)・防災科研社会防災研究領域災害過程研究部門 副部門長

「防災人材育成に関する研究開発の取り組み」

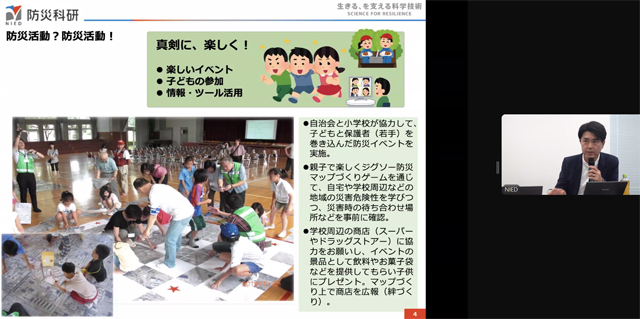

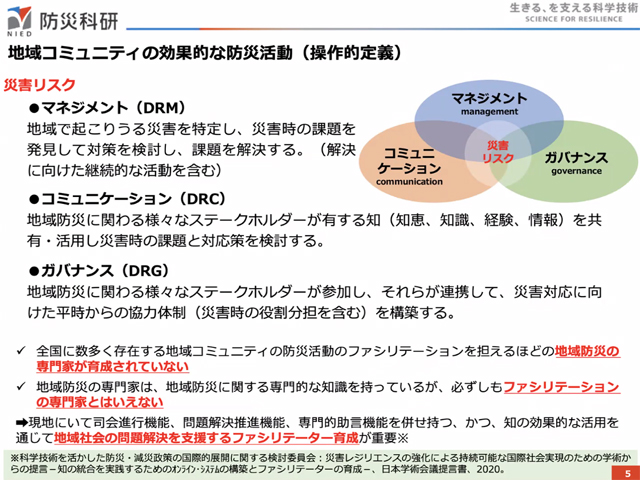

李氏は「地域防災活動の支援者・支援人材としての防災士」という視点から防災士の育成についての話題を提供。李氏自身も防災士研修講座の講師も務める。

李氏は、防災士は防災知識は有しているが、その活用の場は行政による防災訓練などに限られ、訓練の目的化・マンネリ化の傾向が見られるとし、マンネリ化を克服するには「地域の災害時の課題はなにか」という問題意識、その課題解決のために考え・動くのが防災士の活動だとした。

参考事例として、李氏提案のつくば市での防災士企画による「親子でジグソー防災マップづくり」(左カット図版参照)をあげた。このイベントで、子どもとその親はもちろん、行政・教員、自治会の高齢者・婦人会などから積極的な協力を得たという。ひとつのイベントで幅広い関係者に災害リスクや安否確認ノウハウの啓発ができたという。

李氏は、ここで重要なことは次の3つ――災害リスクに対するマネジメント、コミュニケーション、そしてガバナンス。公助・共助の限界を知り、その対策を考えることが重要だとした。李氏は、地域社会の問題解決を支援するファシリテーターが期待される防災士像だとし、「地域防災ファシリテーション”形”」(”形”は”型”と異なり”自在=型にはまらない”の意)を提唱、現在、その「人材育成支援プログラム」具体案を作成中だという。

(第2部:パネルディスカッション・リポートは別項掲載予定)

〈2025. 03. 15. by Bosai Plus〉