国が 全国都道府県と市区町村の「災害備蓄状況」を初公表

備蓄状況「見える化」を通じて、

自治体の取組み強化や地域格差是正につなげる狙い

内閣府は去る1月9日、能登半島地震を受けて実施したすべての都道府県と市区町村を対象とする備蓄状況の調査結果を公表した。全自治体へのこうした調査は初めて。

災害用物資・機材等については、災害対策基本法で市町村が備蓄するとされている。令和6年能登半島地震での災害応急対応の自主点検レポートで「避難所の開設に備えた物資、資機材等の自治体の準備状況を国が確認し公表することを検討する」とされ、また能登半島地震を踏まえた災害対応検討の在り方についてでも、「国も、その備蓄状況を調査し公表する」とされたことから、このほど国は、全国地方公共団体(都道府県及び市区町村)の災害用物資・機材等の備蓄状況に関する調査を実施し、調査結果をとりまとめた。

内閣府(防災担当):災害用物資・機材等の備蓄状況に関する調査結果

調査は食料、水、暖房器具、トイレなど50項目の備蓄状況を調べたもの。結果(全国計)によれば、昨年(2024年)11月1日時点で米や乾パンなどの主食が約9280万食、毛布は1472万枚の備えがあったいっぽう、段ボールベッドを含む簡易ベッドは58万台、間仕切りは約109万枚にとどまっていることがわかった。現状では各地の災害時に、避難先の体育館で毛布に身を包んで雑魚寝する環境は変わらないものとみられる。

なお、ここでは全国計の数字を紹介したが、調査結果では各自治体の備蓄状況の数値が公開されているので、自治体間の比較ができる。国としては、備蓄状況の「見える化」を通じて、各自治体の取組み強化や地域格差の是正につなげる狙いもある。

事実、この調査結果を受けて各自治体の防災部署や自主防災関係者から、地域ごとの比較検討、感想・意見、提案の声もあがっているようだ。本紙読者もぜひ、調査結果から“関心項目”に絞って、わがまちの備蓄状況をチェックして、行政への提言につなげてほしい。

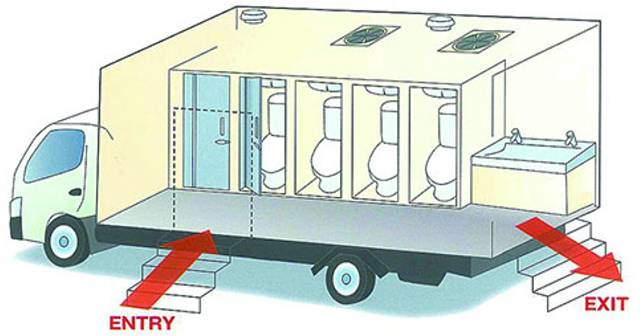

なお、避難所環境の改善において大きな課題となっているトイレについては、携帯トイレが6570万回分、設置型トイレが241万台だが、このうちトイレカー、トイレトレーラー、トイレコンテナはわずか81台で、移動設置が可能で衛生面も優れているトイレカーはわずか37台しかないことがわかった。

本紙は昨年9月15日付け記事で一般社団法人助けあいジャパンの「災害派遣 みんな元気になるトイレ」と題した企画記事を掲載、全国の自治体が協力して取り組む「災害派遣トイレネットワーク『みんな元気になるトイレ』」を紹介した。

本紙 2024年9月15日付け:災害派遣「 みんな元気になるトイレ」

「みんな元気になるトイレ」は、助けあいジャパンが企画したプロジェクトで、全国の1741市区町村が1台ずつトイレトレーラーを常備し、災害時にこれを被災地へ派遣することで、避難所のトイレ不足解消と衛生的な環境を提供できる。このトイレトレーラーには、1台あたり4部屋の洋式水洗トイレが付いている(一例として)。さらに、トイレトレーラーには換気扇や洗面台も備えられており、衛生的であることから、“きれいで、明るく、衛生的、安全なトイレ”だ。そして、移動が容易であり、被災地に迅速に派遣することが可能なことから、国民運動的にこのプロジェクトの伸展を応援したいところ。ちなみに国は、トイレトレーラーやトイレカーなどについては国として登録制度を設ける方針だ。

自治体のさらなる備蓄充実に期待はするが、各住民・家庭・職場などでは、“自助”として、公助に頼りきることなく、災害備蓄が重要なことは言うまでもない。今回の調査結果から、自分の住む地域で、公的備蓄になにがどれくらい備蓄されているか、さらにはその備蓄の保管場所はどこか、災害時にスムーズに避難生活支援の手が届くかなどを調べてみたい。

いずれにしても、少子高齢化・人口減少による“縮む自治体”=公助の財源不足・予算事情には厳しい状況があることも踏まえ、防災の基本は自助努力であること、大規模災害では公的支援が遅れることを前提としておくことが大切だ。避難所環境の改善は当然だが、自宅の耐震化を図ったうえでの「自宅避難」の充実こそ、自助のあるべき姿である。

〈2025. 02. 06. by Bosai Plus〉