30年の語り継ぎ~多世代の語り部

《本紙特約リポーター:片岡 幸壱》

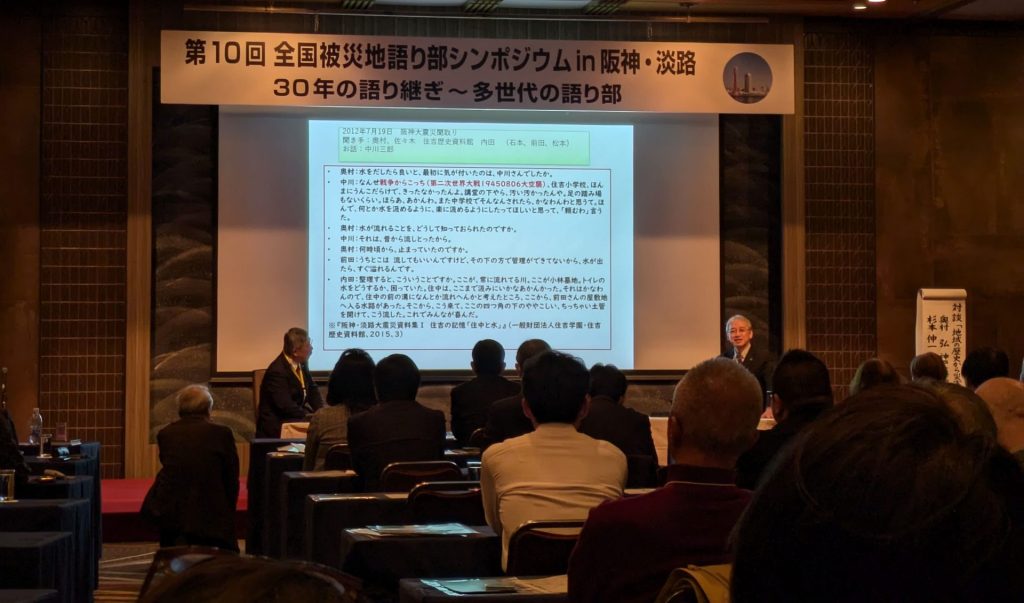

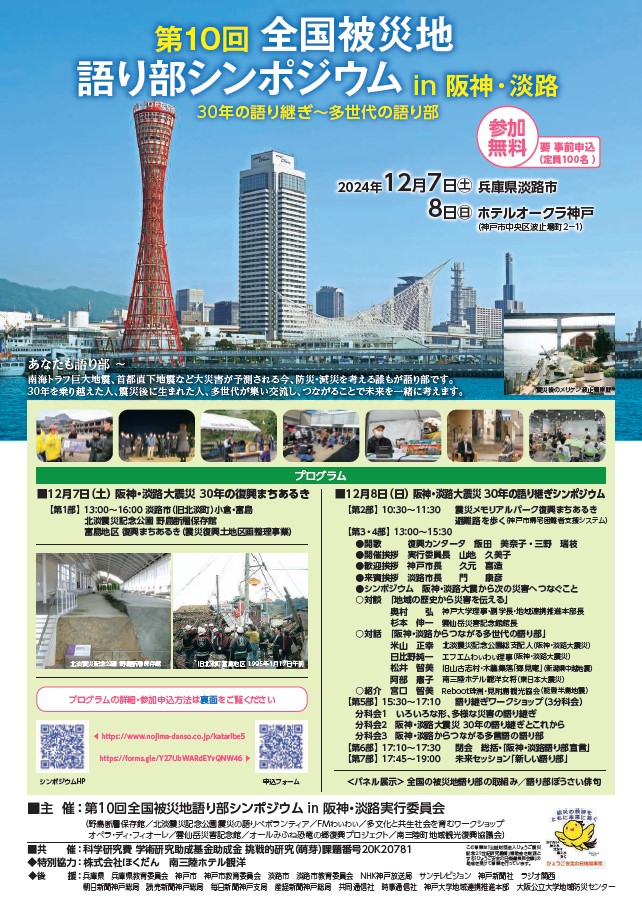

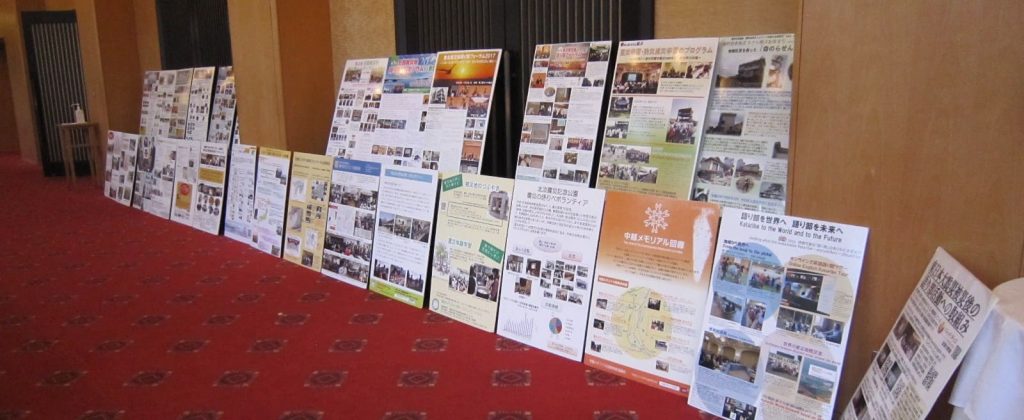

「第10回 全国被災地語り部シンポジウム in 阪神・淡路」(主催=第10回 全国被災地語り部シンポジウム in 阪神・淡路実行委員会)が去る12月7日・8日、ホテルオークラ神戸など(兵庫県神戸市)で開催され、学生、一般などを含む約200人が参加した。

同シンポジウムは30年を乗り越えた人、震災後に生まれた人、多世代が集い交流し、つながり、未来を一緒に考えることを目的とするもので、2日間・全体「7部構成」で開催された。

■パネルディスカッション・分科会・未来セッションなどから学ぶ

「7部構成」の内容は――

・「復興まちあるき」(野島断層保存館、神戸港震災メモリアルパーク・ポートタワーから会場)

・「紹介」(全国初、帰宅困難者支援システム)

・「対談」(地域の歴史から災害を伝える)

・「パネルディスカッション」(阪神・淡路からつながる多世代の語り部)

・「分科会」(いろいろな形・多様な災害語り継ぎ、阪神・淡路大震災30年の語り継ぎ、阪神・淡路からつながる多言語の語り部)

・「未来セッション 新しい語り部」

などのテーマで、年代を超えたタテとヨコのつながりを考えるシンポジウムとなった。

対談では、奥村弘氏(神戸大学理事・副学長・地域連携推進本部長)が「地域歴史遺産としての震災資料」をテーマに「大震災によって水に濡れ・破損し・泥まみれになった地域社会の被災歴史資料、地震発生後の被災状況や生活の復興過程に関する様々な災害資料(震災資料)の2種類の歴史資料により過去から未来へとつながっていく」と述べた。

分科会では、2005年に設立した「語り部KOBE1995」で、小・中学校などで体験を話している代表の長谷川元気氏(神戸市立若宮小学校教諭)が「語り部の話を聞くことで災害を自分ごととして捉え、防災・減災のスタートラインに立つことだと思う」と語った。

未来セッション、新しい語り部では、若者たちが「経験していない自分が話して伝わるのか。どのように表現したら良いか」など語る価値や葛藤などについて意見を交わした。

同シンポジウムの実行委員長を務めた山地久美子氏(神戸大学地域連携推進本部 特命准教授)は「忙しい世代(30~50代)が語り部を実現できるための工夫が必要だ」と述べた。

■未来に向けた語り部

本年で阪神・淡路大震災から30年、語り部の高齢化が進み、若い世代がどのように語り継いでいけばよいのかを考えさせるシンポジウムだった。オンラインも利用しながら、多世代が連携・交流していき、未来に向けてより多くの人びとに教訓を伝えることができると確信した。

※掲載写真については主催者の掲載承諾を得ています(片岡幸壱、編集部)。

▽本紙特約リポーター:片岡 幸壱

神戸市在住。中学2年のとき阪神・淡路大震災に遭遇、自宅は全壊したが家族は全員無事避難。学生時代より取り組んでいる防災を仕事と両立しながら、ライフワークとして、ユニバーサルデザイン(UD)などのイベント・ボランティア参加を続けている。聴覚障がいを持つ防災士としても活躍中。

▼本紙関連記事:

「第6回 全国被災地語り部国際シンポジウム in 神戸」開催

▼参考リンク:

・語り部KOBE1995

〈2025. 01. 02.〉