「8がけ社会」の大波を乗り越え

身の丈に合わせた福祉・防災を

2020年から50年までに

全国1729自治体の4割にあたる744自治体が

「消滅可能性自治体」に…

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●深刻化する日本の人口動態―「消滅可能性都市」続出か

―本紙2018年1月15日号「防災不可能都市 続出?」 続編

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

わが国の近未来予測について、「少子高齢化」「地方都市・中山間地の過疎化」「限界集落」「都市部の空き家増加による“スポンジ化”」「人手不足」などなど、人口動態に関連して新たに浮上する課題・新語は年を追うごとに重みを増している。

そうした社会状況の変化のなかで、当然、政府の危機感は深刻度を増しているようだ。政府としてはまず第一に、労働力と消費が急激に縮むことによる経済への負の影響が及ぶことにあるようだ。とくに日本は、2040年時点の生産年齢人口(15~64歳)が現在と比べて2割減る「8がけ社会」になると推測されている。その頃には約3人に1人が高齢者となり、経済活動や社会保障、地域社会の支え手不足がさらに深刻になる。

これはわずか16年先の話であり、これから劇的な人口増への転換の潮流が起こらない限り、現状の人口減がずるずると進むとみなければならないだろう。その徴候はすでに顕在化しつつあり、日本の経済規模は、1968年にGNP=国民総生産で米国に次いで世界2位となったが、2010年にGDPで中国に抜かれ世界3位となり、2023年に人口がほぼ3分の2のドイツに逆転され、4位となった。

IMFが2023年10月に公表した試算では、日本の名目GDPは2026年に人口14億人のインドに抜かれて世界5位となる見通しとなっている。

日本が経済大国の座を他に譲るとして、国内事情をみてみると、「8がけ社会」はより深刻な事態が想定されている。とくに地方の人口減少が問題視されるのは、過疎が深刻化すると、地域コミュニティどころか自治体そのものまで持続できなくなるケースが増える。

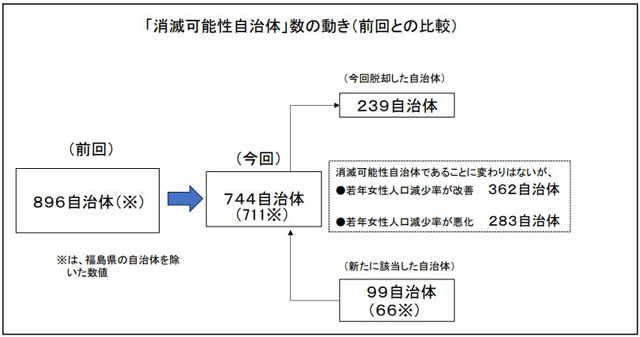

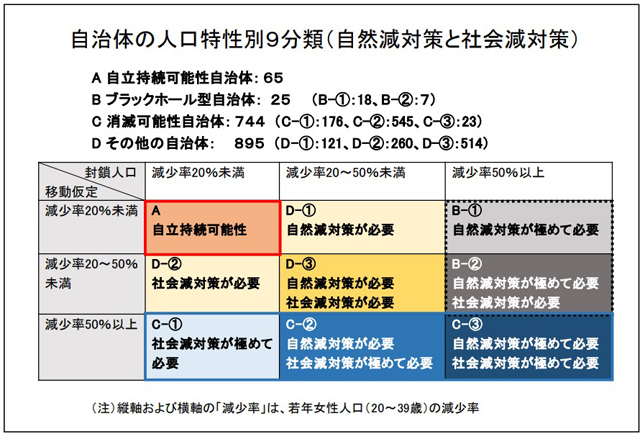

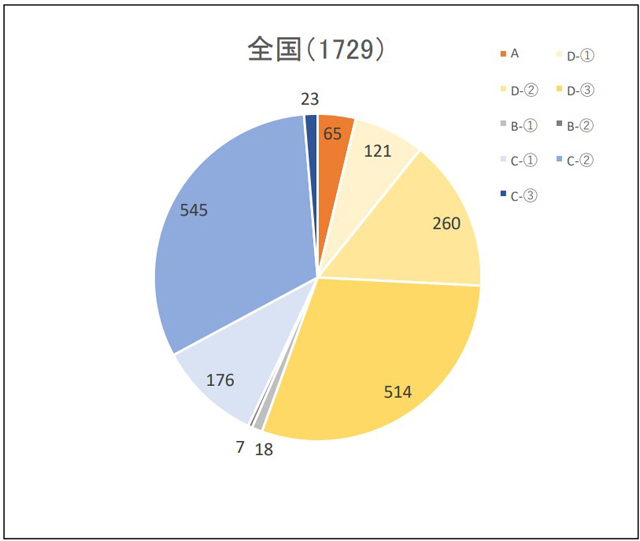

有識者でつくる人口戦略会議は去る4月、2020年から50年までに全国1729自治体の4割の744自治体がいずれ消滅する可能性があるとする分析結果を公表、「消滅可能性自治体」と名づけた。2014年の同様の分析のアップデート版だ。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●2016(平成28)年版防災白書の「特集」は「未来の防災」だった…

深刻化する人口動態の変化への対策提案は見えないまま

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

こうした“日本のかたち”に関わる近未来予測は、防災分野ではどのような影響が及ぶのだろう。国は、2016(平成28)年版防災白書の「特集」を「未来の防災」と題し、「少子高齢化時代における防災」をテーマに、少子高齢化に伴う防災に関する担い手不足の現状を把握し、さらなる担い手や技術対応について概観している。

また同白書で、近未来(2016~2020年度)に向けた科学技術政策の基本指針のひとつとして、経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会「ソサエティー5.0(Society 5.0)」の理念を打ち出し、地球温暖化に伴う気候変動により激甚化する災害に対し、企業や国民一人一人にとって真に必要な防災対策はなにか、骨太の提言を行うための検討について取り上げているが、深刻化する人口動態の変化についての各分野の課題抽出・対策提案はなかなか見えてこなかった。

「国土強靭化計画」でも人口動態と防災体制のあり方について、意識されてはいるようだが、本格的な研究や課題指摘、打開策などは伝わってこない。

もちろん、地域防災を支える消防団員の減少・高齢化や自治会・町内会などこれまで核部分をになってきた自主防災組織においても、高齢化などの課題はすでに日常的に俎上にあって、顕在化している。それらの深刻度が今後さらに加速するという予測に対しての“反転攻勢”的、抜本的な対策の処方箋がほしいところだ。

そこで――小論でその反転攻勢的なアイデアを提案すべくもないが、「8がけ社会」の“身の丈に合った方策”として、小紙なりの思いつきを披瀝しておきたい。

たとえば、2024年中に防災士資格取得者が累計30万人を見込む「防災士」をはじめ、能登半島地震でも活動の広がりがうかがえる各種災害ボランティア組織、さらには活況が伝えられるソーシャルビジネス志向の各種団体、そして企業による社会貢献など、こうした個人・民間組織の有機的連携を活かす手はないだろうか。

わが国の人口減少の大波は一朝一夕には乗り越えられないことは明らかで、今後20年、30年内に想定される大規模災害の発生もまた、起こり得る現実である。そうしたなかで、(軍事用語はふさわしくはないが)平時は戦列(災害対策の“正規軍”)の外にあっても、いわば“遊軍・遊撃隊・予備軍”のように要請に応じて出動を待機し、必要に応じて主体的に活動できる個人的ボランティア、あるいは多様な社会貢献活動を志向するボランティアの、有事の組織化と言ってもいい。要は、個人の篤志の有事組織化はできないものか。

ちなみに本紙は2018年1月15日号(No. 178)で「防災の未来年表『防災不可能都市』続出?」を取り上げている。本稿はその続編とも言える。

《Bosai Plus》2018年1月15日号(No.178):防災の未来年表 「防災不可能都市」続出?

〈2024. 05. 15. by Bosai Plus〉