2050年、7千万人に災害リスク。

市民防災の意識変革「助かる防災」

浸水リスクエリアで住宅が増え続けるのは“災害資本主義”か

――新しい防災への模索が始まる。

【 災害資本主義? 「市街化調整区域」の“経済合理性”にリスク 】

NHKニュースは去る6月3日、出水期を迎え、気象庁による線状降水帯予報が始まることにあわせ、「浸水リスク地域で増える住宅~一体何が…」という特集記事を打った。

この特集は、毎年水害による犠牲者が出ている日本で、浸水リスクがある地域で人口が増えているというもので、背景に、農地が宅地に変わるなかで自治体による「規制緩和」があるというものだ。つまり、かつては水田が広がっていた地域に、いまは全国各地で多くの住宅が建ち並んでいるが、そうした地域の多くは「市街化調整区域」と呼ばれる場所だ。

その典型例として、同特集は埼玉県幸手市を取り上げ、幸手市では「市街化調整区域」全体で人口が約1600人増えたいっぽう、市全体の人口は20年間に5万8172人から5万2524人へ、約5600人減っていると指摘。つまり、市全体では人口が減っているにもかかわらず、浸水リスクの高い一部の市街化調整区域では人口が増えていると。

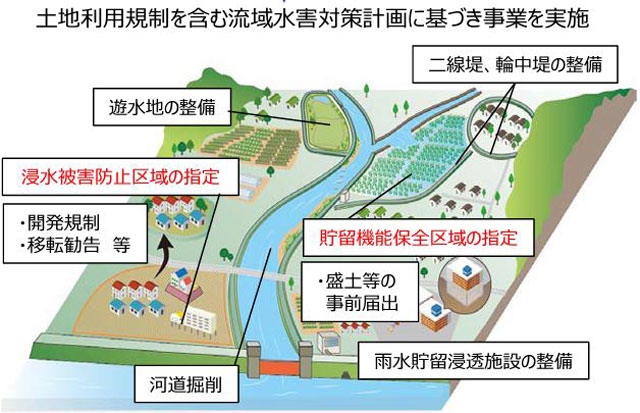

「市街化調整区域」は、都市計画法で「農地などを守り、無秩序な市街化の拡大を抑制するため、宅地開発を規制するエリア」とされていた。しかし、地方分権の流れや経済対策に伴って規制緩和が相次いで行われるなかで、都市計画法が改正され、自治体が規制緩和すれば市街化調整区域でも宅地開発が可能になった。これがきっかけとなり、各地で市街化調整区域の開発が進んできたのだ。

市街化調整区域の開発は、関係者にはいわば”Win-Win”のメリットをもたらした。まず住民は、敷地の広い住宅を安く手に入れられ、都市計画税という税金もかからない。自治体は、住宅開発により人口が増え、固定資産税などの税収が増える。不動産事業者は、宅地開発・販売で利益がでる――しかし、そこに居住する市民の災害リスクは確実に高まったのである。これではまさに、本紙が先の号で紹介した「災害資本主義」(災害は資本主義の内から必然的に生じてくるという説)の典型例だろう。

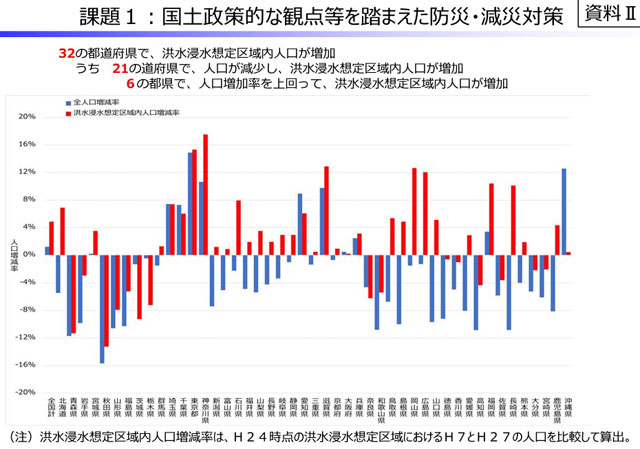

本紙はこれまで、山梨大学の秦(はだ)康範・准教授が2018年10月、日本災害情報学会で発表した調査研究結果「全国ならびに都道府県別の浸水想定区域内人口の推移」をたびたび紹介してきた。これによれば、国や都道府県が指定した全国の河川の洪水による浸水想定区域に住んでいる人は、2015年時点で約3540万人にのぼり、20年前の1995年と比べて4.4%増え、また世帯数では約1530万世帯で、24.9%と大幅に増えているという。

秦氏はその動向を分析して、区域内人口が減少している地域を含めて、郊外を中心に浸水想定区域の人口や世帯が増えたと指摘。要因を「浸水リスクの高い地域の宅地化が進んでいるため」とし、「災害リスク地域に住んでいる住民の啓発、人口減少社会にあった災害リスクを踏まえた土地利用を推進する必要がある」とした。

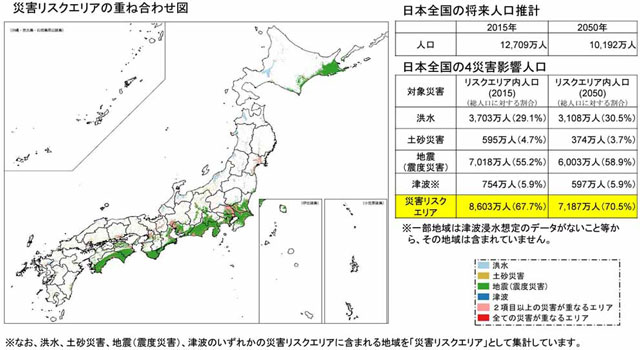

●災害リスクエリアに人口7187万人 国土交通省、2050年推計発表

国土交通省は2020年12月3日、「中長期の自然災害リスクに関する分析結果」を公表している。これは災害リスクエリア内の人口(2015年と2050年予測)の推移を都道府県別に分析したもので、中長期的な視点で災害リスクをとらえ、自治体・企業・住民それぞれが、適切な土地利用を検討するための参考資料に資する趣旨だ。

洪水、土砂災害、地震(震度災害)、津波の災害リスクエリア内の人口推移について、GIS(地理空間情報)を用いて分析していて、全国の災害リスクエリア内人口は、2015年から2050年までに約1416 万人減少するいっぽう、総人口に占める割合は約2.8%増加することがわかる。都道府県別においても、同様の傾向が複数みられる。

この分析結果の活用方策として、自治体に向けては「自治体保有の重要施設の位置情報等をリスクエリアマップで確認、災害時におけるそれらの機能確保に関する検討を」、企業は、「リスクを踏まえた生産・販売拠点の防災対策や流通経路も踏まえた災害リスクへの対応等に取り組むための材料に活用」、住民は「自らが居住する都道府県の災害リスクを総合的に知り、災害リスクについて自ら調べ、災害時の具体的な行動についてさらに考えるきっかけとする、また、中長期的な視点でより災害リスクの低い土地利用を集落などで話しあう際の参考資料としての活用」などを期待している。

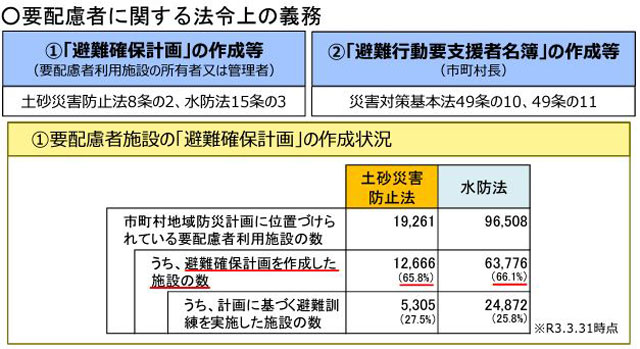

近年、地球温暖化を背景に激甚化する気象災害によって毎年のように発生する大規模な洪水・土砂災害に対して、国・気象庁は気象予測技術の高度化や情報伝達法の改善を通して、また全国の自治体は避難勧告・指示発令のタイミングの研究や、要支援者の個別プラン作成などによって犠牲者ゼロをめざしている。また、住民も個人レベルでのハザードマップの確認や防災タイムライン(行動計画)を通じて、リスク軽減を図っている。

しかし、そのいっぽうで、少子高齢化、総人口の漸減のかたわら、災害リスクにさらされる人口が増え続けるという現実に、私たちはどう対応すればいいのだろうか。

●「助ける/助けられる」、そして「助かる」とは

「防災士」は制度発足以来ほぼ20年でいまや全国に23万人(累計)を輩出し、地域防災を支える実質的な勢力になった。防災士制度を推進する日本防災士機構は、その標語として「助けられる人から、助ける人へ。」を掲げる。これは災害から”助けられる立場だった一般住民”側からの自発的な意思として、防災士になってほかの人を”助けたい”という崇高な使命感を表現したものと受け止めることができる。

ただし、「助ける/助けられる」関係では、助ける側の意志や責任範囲も問われ得るし、助けられる側にも意志や委託の範囲の問題がついて回る。防災士が「助ける」場合は、あくまで有志・篤志での自発的な行為だが、「助ける」側が行政であれば、「ここまでは助けられるが、これ以上は責務の範囲外」と線引きが行われ、責任回避も起こり得る(“公助の限界”)。そこには“助ける/助けられる責任”について法的責務が発生し得る。

そこで、「助ける/助けられる」関係を乗り越える発想として、「助かる」という言語の“態”――能動態・受動態・中動態の概念に着目して防災の責任の所在に関するコンセンサスのあり方について考察する動きがある。

わが国では、国は「国民の生命、身体および財産を災害から保護する使命を有する」(災害対策基本法)とされ、自治体は「地域住民の福祉の増進を図ることが第一義」(地方自治法)とされている。この理念はそのまま災害対策・防災に根づいているとも言える。

いっぽう、日本災害情報学会『災害情報』(No.19/2021年)掲載の及川康・東洋大学都市環境デザイン学科教授と片田敏孝・東京大学大学院情報学環特任教授による『防災の責任の所在に関する一考察』によれば、例えばハリケーン常襲地帯・カリブ海に面する米国南部とキューバのハリケーン襲来時の避難対策において、行政と住民の「助ける・助けられる」姿勢に典型的な違いがみられるという(以下、抜粋・要約)。

米国人は自身が危険だと判断すれば、避難命令の対象であろうとなかろうと避難するというのが国民性向である。つまり、防災(避難)について米国民の態度は、概して主体的で能動的で、米国では災害時における行政の責任は極めて限定的にとらえられる。このため、災害による人的被害が発生したとしても、それを行政の責任として検証するという動きは乏しく、原則として米国の政府機関は、意図的な過失行為などを除き、その行動について法的責任を問われないという原則が存在するという。

逆に、キューバでは、被害が予測される事態になると避難所が開設され、避難所には潤沢な食料や水、医薬品が配備され、医師や看護師まで派遣され、できるだけ日常生活を損なわず、避難しやすいような環境づくりが行われる。それどころか、むしろ普段の生活レベルに比べて遥かに快適な環境が避難所で提供されるケースも少なくないという。老人や妊婦、子どもや障害者を優先避難させ、避難移動には国営バスが提供される。避難後は、軍が警備を行うなど、保安上のアフターケアも徹底し、自主防災組織は住民の避難支援を行う。

平時からコミュニティ単位での避難訓練も行われていて、ハリケーン襲来時には、危険な地域に住民は全くいなくなる。経済的には決して恵まれているとは言えないキューバが防災先進国と呼ばれる所以はここにあるという。

日本災害情報学会『災害情報』:防災の責任の所在に関する一考察

この論考は、防災の責任の所在に関するコンセンサスのあり方について、言語の態である能動態・受動態・中動態の概念に着目し、自ら「する」の徹底を図る米国(能動的防災)と、自身の安全の問題であるにもかかわらず、防災行政に「される(してもらう)」を求める日本(受動的防災)を対置させたうえで、第3の防災のあり方として「防災の責任の所在を問わず、結果として防災がそこに現前する状態」を指向する「助かる」社会(中動的防災)の可能性を考えたという。

詳細は同論文を参照していただくが、本紙の理解では、要は「行政が住民を助ける」あるいは「住民が行政に助けてもらう」から、住民自らが「助かる」ための防災の可能性を模索するということだろうか。

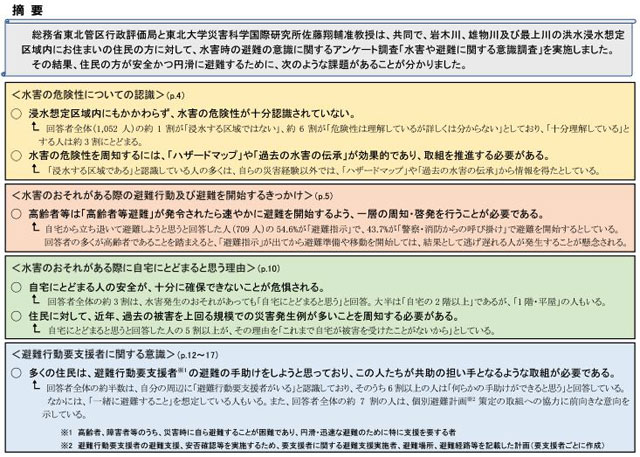

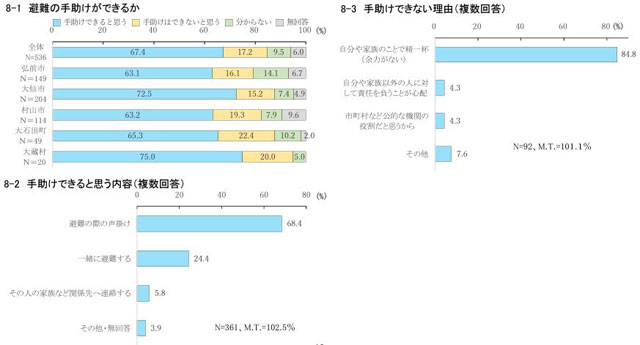

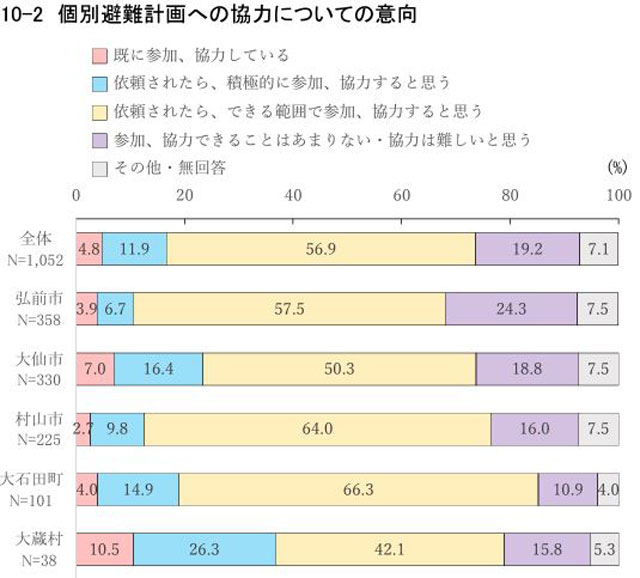

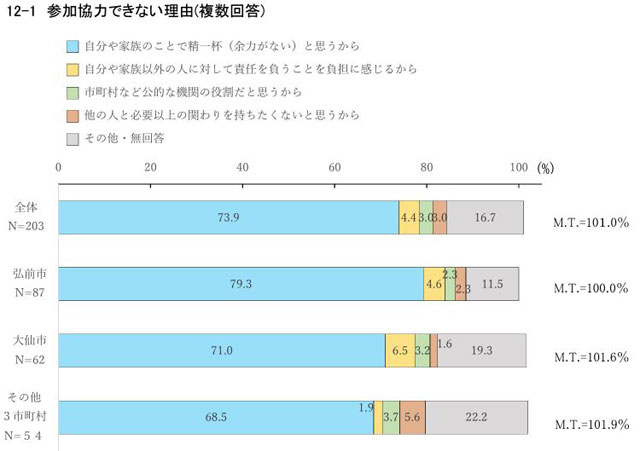

その結果、「洪水浸水想定区域内に居住しているにもかかわらず、水害の危険性が十分認識されていないなどの課題がみられた」という。以下図版は同調査より(上画像クリックで情報源へリンク)

●防災の日常化、あるいは主流化、そして防災を「日常に織り込む」

この能動態・受動態・中動態の概念に着目した論考としてもうひとつ、「消防防災の科学」に掲載された渥美公秀・大阪大学大学院人間科学研究科教授の「誰もが<助かる>地域社会に向けて」がある。

消防防災の科学 №145 2021(夏季):特集「インクルーシブ防災」

渥美氏は、現在の地域防災の中心となる専門家(行政・消防、防災士を含む)が指導する自主防災組織活動を「防災第1世代=防災と言う防災」と呼び、NPOなどの市民団体によるイベントなどで楽しみながら防災を学ぶ活動を「防災第2世代=防災と言わない防災」とする。

そして、防災第1世代の課題として、「防災は専門家に任せておけばよいと考えるようになる」、第2世代の課題として、「参加住民の属性に偏った活動などの限界」を指摘、この「第1世代・第2世代」を乗り越えるものとして、「防災第3世代=誰もが~インクルーシブ=<助かる>関係」を提唱している。

具体的には、地域で関心をともにする人々の活動を広義のまちづくり活動(観光、自然環境の保全、高齢者の見守り、交通安全などのまちづくり活動や、祭の実行委員会、登下校時の児童への挨拶運動、公園で行われるラジオ体操の会といった集まりなど)として考えて、これに防災・減災を織り込んでいくというものだ。

「助けること(だけ)を考えるのではなく、助けられること(だけ)を考えるのでもなく、<助かる>という場面をあらゆる場に構築する」ことが「防災第3世代」ということである。

〈2022. 06. 17. by Bosai Plus〉