国際派気象予報士・渡邉俊幸氏の提唱――

避難率が低い? 「インパクト予報」で

具体的な生活環境の被害予報を

●防災気象情報に「インパクト予報(影響予報)」を

近年、集中豪雨や台風等による被害が相次いで発生、また雨の降り方が局地化、集中化、激甚化していることから、気象庁は「『新たなステージ』に対応した防災気象情報と観測・予測技術」の改善に取り組むこととし、その基本的方向性として、「社会に大きな影響を与える現象について、可能性が高くなくとも発生のおそれを積極的に伝える」、「危険度や切迫度をわかりやすく情報を提供していく」と、2つ柱を打ち出している。

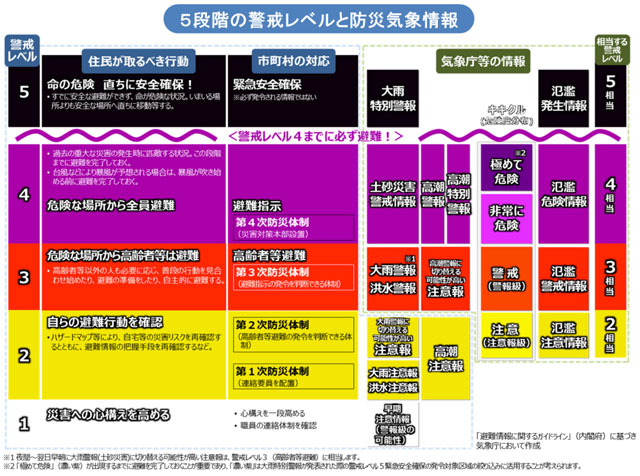

具体的には、「大雨警報(土砂災害)の危険度分布(土砂災害警戒判定メッシュ情報)の表示の改善」、「記録的短時間大雨情報の発表の迅速化」、「危険度を色分けした時系列の提供」、「早期注意情報(警報級の可能性)の提供」などで、「危険度の高まりに応じて段階的に発表される防災気象情報」として「5段階の警戒レベルと防災気象情報、その利活用例」をまとめている。

しかし、防災気象情報は、情報の受け手――とくに住民が“わがこと”として具体的にリスクを感じ、避難行動につながる情報になっているかどうか、いまだに議論のあるところではないだろうか。

●ハリケーン・カトリーナ接近前に 米国気象当局が「インパクト予報」を発表

日本の防災気象情報とその伝え方は、気象現象(風速や雨量など)の数値予測・解説が中心で、米国のように具体的な「インパクト予報(影響予報)」になっていない、と唱える気象情報の専門家がいる。大雨や台風、強風の予報で、「最悪、どんな状況に直面するか」に力点を置いた「インパクト予報=影響予報」を提供することで、住民がより具体的にリスクをとらえられ、避難行動につなげられるという。

この「インパクト予報」の拡充を気象庁に訴えているのが、気象予報士の渡邉俊幸氏だ。渡邉氏は、愛知県内の自治体の防災担当として災害対策に従事後、民間気象会社・株式会社ウェザーニュースのリスクコミュニケーターとして防災気象情報を提供。その後、オーストラリア・クイーンズランド大学で気象情報の利用研究を進め、水害対策で世界の先端を行くオランダに拠点を移し、世界銀行の防災分野のシニアコンサルタントとして気象災害プロジェクトにも参画した国際派プロフェッショナル。

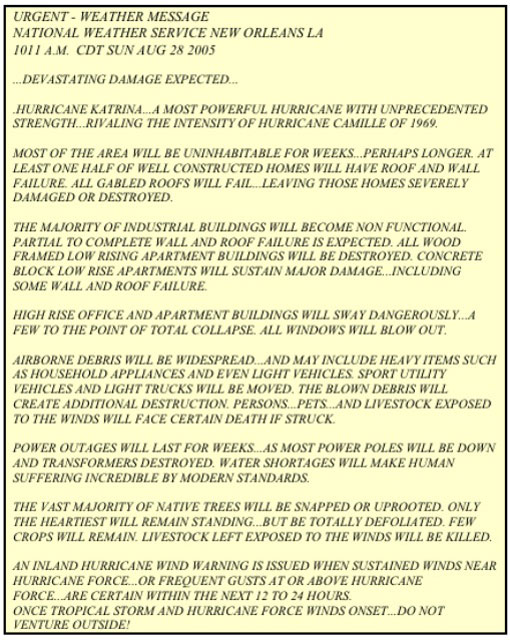

渡邉氏は、気象庁や気象台の防災気象情報で使われる用語や解説が数値予報にかたよっていて、一般人にはわかりにくいと言う。例えば「最大風速30mの暴風」や「1時間雨量80mm」と聞かされてもピンとこない。逆に、「暴風で建物が倒壊する可能性が」、「道路冠水で交通障害が発生」などの具体的な影響を伝えるほうが、身近でわかりやすい。その具体例として米国で2005年ハリケーン・カトリーナ接近前にニューオリンズの気象局が出した気象予報を「インパクト予報」の先進事例として引用する。

その「インパクト予報」は、ハリケーンの進路や風速などの数値・データ予報ではなく、ハリケーンがもたらしうる“生活被害”を具体的に伝えた(左画像に予報文の原文/渡邉氏HPより)。「この先何週間も居住が不可能に」、「切妻造の屋根は破壊される」、「木造低層アパートの破壊」、「高層建築も倒壊のおそれ。窓は破壊される」、「風で飛ばされた飛来物で人やペット、家畜などが危険に」、「何週間も続く停電や水不足」……この「インパクト予報」は当時の米国気象当局にとっても画期的な取組みだったという。

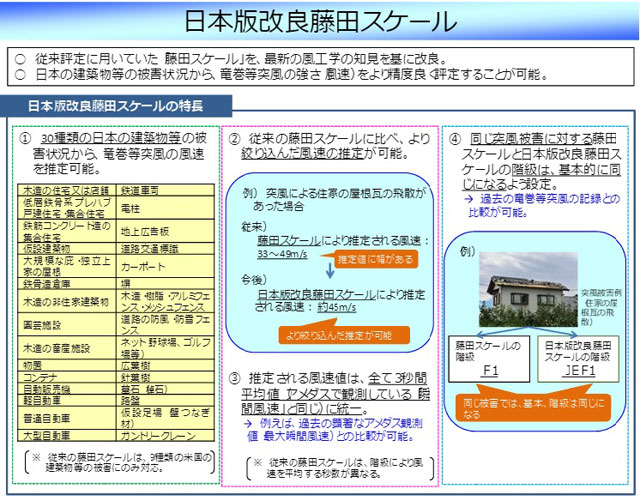

ちなみに、気象庁は2015年12月に、竜巻等突風の強さをより精度よく評定できる「日本版改良藤田スケール」(通称:JEF)を策定した。「藤田スケール」は、竜巻による被害の規模を表わす指標で、日本人気象学者・藤田哲也(1920-1998年)にちなむ。藤田は米国シカゴ大学で竜巻やダウンバースト現象を研究し、竜巻の規模の基準として1971年に「F(藤田)スケール」を考案、米国にその指標を定着させた国際的な気象学者だ。

JEFスケールでは、JEF・0からJEF・5までの6段階(3秒平均の風速の範囲)で被害状況(「なにがどうなる」)の対象を日本の建築物(30種類)に細分化し、木造建築や園芸施設、自動販売機や軽自動車、墓石やカーポートなどの被害を盛り込んでいて、一種の生活環境被害を示した“インパクト・スケール”ともなっている。

〈2021. 12. 03. by Bosai Plus〉