伊藤 和明(いとう かずあき)

NPO法人 防災情報機構 会長( 元NHK解説委員)

編集部注:本紙は2020年11月1日付けで「東日本大震災10年を前に、『11月5日〜津波防災の日』」を取り上げました。本年は「11月5日」制定のもととなった「稲むらの火」の主役である濱口梧陵翁の生誕200年でもあることから、これにちなんで「稲むらの火」の教訓の普及に多大な貢献をされてきた伊藤和明氏から、特別寄稿をいただきました。ここに掲載いたします。

1983年5月26日、日本海中部地震が起きて、青森・秋田両県の沿岸に大津波が押し寄せ、100人の死者がでたのですが、このうち多くの人の涙をさそったのは、男鹿半島の加茂青砂海岸へ遠足に来ていた小学生13人が、津波に流されて幼い命を失ったことです。海からは遠い秋田県の内陸部にある小学校の4.5年生でした。

このとき、「もし“あの教材”が今も教科書に残っていたなら、この悲劇は防げたかもしれないのに」という声が上がりました。ここでいう“あの教材”とは、むかし小学校の国語の教科書に載っていた「稲むらの火」を指していたのです。

「稲むらの火」は、戦時中から戦後にかけて使われていた国定教科書の尋常小学校5年生用「小学国語読本巻十」と、その後の6年生用「初等科国語六」に載っていた教材です。

そのあらすじは、「ある海辺の村の高台に住んでいる庄屋の老人・五兵衛が、奇妙な揺れの地震を感じたあと、高台の端から、海水が沖へと引いていくのを見て、津波の襲来を予感します。そこで彼は、自宅の田圃に積んであった稲むら(刈り取ったばかりの稲の束)に松明で火をつけて、庄屋の家が火事だと思わせ、海辺に在住する村人をすべて高台に

集めました。直後に大津波が襲来して、家々はすべて流されたのですが、人びとの命は助かった」という物語です。

この「稲むらの火」の物語は、当時の少年少女たちに大きな感動を呼び起こしました。今とは違って“国定教科書”でしたから、全国の小学生が、みなこの教材を学んだのです。私自身も、5年生のときに習いました。これを学んだ人の多くが、他の教材は忘れていても、「稲むらの火」だけは鮮明に覚えているといわれます。

戦時中でしたから、軍国調の教材がほとんどだったのですが、この物語だけはとても印象的で、子どもたちの心に深い感銘を与えたのです。

「稲むらの火」が国語の教材として使われていたのは、1937年4月から、戦後まもない1947年3月までの10年間でした。

◇ ◇ ◇

「稲むらの火」の物語は、けっして作り話ではありません。そのモデルになった実話が存在するのです。それは、1854年(安政元年)に起きた安政南海地震のとき、紀州和歌山藩広村(現・和歌山県広川町)での実話なのです。

紀伊半島の西海岸にある広村は、安政南海地震による大津波に洗われました。

当時この広村に、濱口儀兵衛という人がいました。彼は下総(現在の千葉県)の銚子で醤油業を営んでいたのですが、ちょうどこのときは、故郷の広村に帰っていました。儀兵衛は当時34歳、名家の主人として、よく村人の面倒を見、自分を犠牲にしてまで村のために尽くしていたので、村人からたいへん慕われる存在でした。

津波の第1波が襲来したとき、儀兵衛も多くの村人とともに流されたのですが、ようやく八幡神社のある小高い丘にすがりついて助かりました。

津波の第1波が引いたあと、儀兵衛はまだ下の村に多くの人が残っていることを知り、第2波の襲来に備えて、村人を八幡神社のある丘まで避難させようとしました。しかし、日はすでに暮れてあたりは真っ暗。そこで彼は、若者たちに命じて水田に積んであった稲むらに次々と火をつけさせ、あたりを明るく照らして避難路を確保してやりました。

やがて、第1波よりも高い第2波が襲ってきました。しかし、儀兵衛のこの機転によって、多くの村人が命を救われたのです。

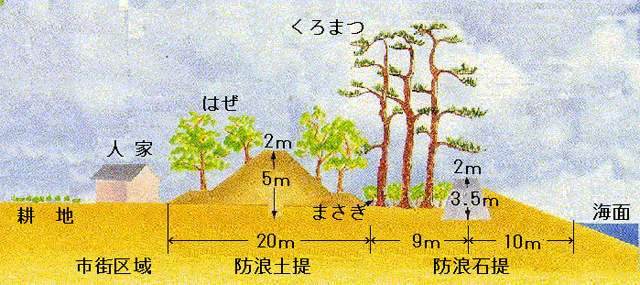

その後、儀兵衛は「梧陵」と号して、村を将来の津波から守るために、莫大な私財を投じ、大堤防の築造に着手しました。4年の歳月をかけて完成した堤防は、高さ4.5m、全長650mに及ぶものでした。こうして濱口梧陵は、村人から“生き神様”として崇められるようになりました。

彼の築造した大堤防は、1946年12月21日に起きた昭和の南海地震のとき、威力を発揮して、広村を大津波から守ったのです。

いうまでもなく、教材「稲むらの火」の五兵衛のモデルは、広村の濱口儀兵衛(梧陵)です。ではそれが、どのような経緯で国語の教科書に載るようになったのでしょうか。

そこには、明治の作家ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)が介在しています。

1890年(明治23年)に来日したハーンは、1896年ごろ、神戸に在住していました。この年の6月15日、三陸地方の沿岸を大津波が襲い、2万2000人もの犠牲者をだす大災害となりました(明治三陸地震津波)。

この悲惨なニュースに接して、心を傷めたハーンは、災害から6日後の大阪毎日新聞に、かつての安政南海地震のさい、稲むらに火をつけさせて村人を救った濱口儀兵衛の美談が、記事として載ったことを知ります。

こうして、明治三陸津波による大災害と、紀州藩広村に伝わる美談とが、ハーンの心のなかで一体となって、彼は“A Living God”(生ける神)という短編を書き上げ、雑誌に発表したのです。この短編のなかで、ハーンは「儀兵衛」を“Gohei”(五兵衛)と改め、海を見下ろす高台に住んでいる年老いた村の有力者としています。

ハーンのこの短編は、安政南海地震のときの広村とは、かなり異なる設定になっているのですが、この物語こそ、のちの教材「稲むらの火」の原点になったのです。

時代はくだって1934年(昭和9年)、文部省は、第四期国定教科書の制作にあたり、国語と修身の教材を全国に公募しました。

そのころ、和歌山県の小学校で教鞭をとっていた一青年教師・中井常蔵が、ハーンの“A Living God” をもとにして教材用に書き改め、「燃ゆる稲むら」と題して応募したところ、みごと採択されて、3年後から「稲むらの火」と題して国定教科書に登場することになったのです。

私は、生前の中井さんに面会する機会がありました。彼は、広村の隣の湯浅町に生まれ、かつて濱口梧陵が創立した広村の耐久中学(創立時は耐久舎)に入学、梧陵が築造した大堤防の上を歩いて、6kmの道を5年間通いつづけたそうです。長じて師範学校に入った彼は、英語の教材としてハーンの“A Living God”を学び、これこそ自分の故郷に伝えられているあの物語だと直感し、大きな感動を覚えたということです。

やがて教壇に立つことになった彼は、ハーンの短編に描かれた五兵衛の心を、何とか子どもたちに植えつけたいと願いました。かねてから、子どもたちに愛される教材、子どもたちの心に響く教材をと願っていた彼は、“A Living God”に出あったときの感動をそのまま伝えようと、「燃ゆる稲むら」を書き上げ、応募したのだと言っておられました。

そしてその感動は、中井さんの願いどおり、教材を通じて全国の子どもたちの心をとらえ、当時これを学んだ人びとには、鮮烈な記憶として焼きついているのです。

◇ ◇ ◇

振り返ってみれば、「稲むらの火」は防災教育の不朽の名作だったといえましょう。そこには、1年の収穫である“稲むら”を燃やしてまで、村人を救った五兵衛の物語を通して、人の命の大切さを教える防災の基本理念が盛りこまれています。

また、海水の異常な動きから津波の襲来を予感する五兵衛の自然認識の確かさを通して、先人からの伝承がいかに大切なものであるかをも教えています。

さらに五兵衛の行動は、危険を予知したとき、速やかにその回避に努める、いわば地域防災の責任者としての行動であって、現代に通じる危機管理のモデルということができましょう。

災害多発国日本で、防災の理念を正面切って声高に叫ぶよりも、「稲むらの火」のような感動的な物語を通して、人の心を打つ教育、情緒や情感に訴える教育の方が、はるかにまさっているように思えてなりません。

ただ、一つだけ注意点があります。「稲むらの火」の印象が強烈だったため、「津波の前には、必ず海水が引く」と思いこんでいる人が少なくないのです。しかし実際には、海水が引くことなく、いきなり押し波で来ることがあります。

“引き”で始まるか“押し”で始まるかは、地震発生のしくみや海底地形がどのように変動したかなどによるのであって、ほぼ半々といってもよいでしょう。このことだけは、あえて付記しておかねばならないと思います。

〈2020. 11. 15. by Bosai Plus〉

.jpg)